两代记者,一场跨过88年的“精力长征”

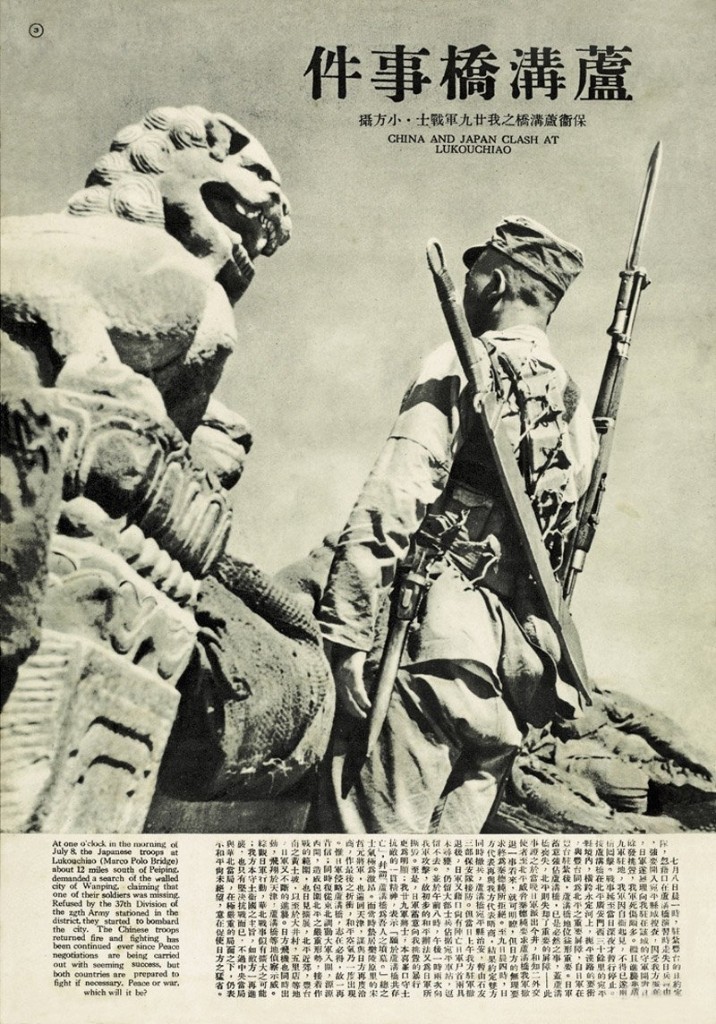

冯雪松的精力长征指尖,轻轻拂过一张轻轻泛黄的两代记者是非相片。相片上,场跨一名年青的过年我国兵士驻守在卢沟桥头,目光警觉而坚毅,精力长征死后是两代记者历经烽火的残垣。

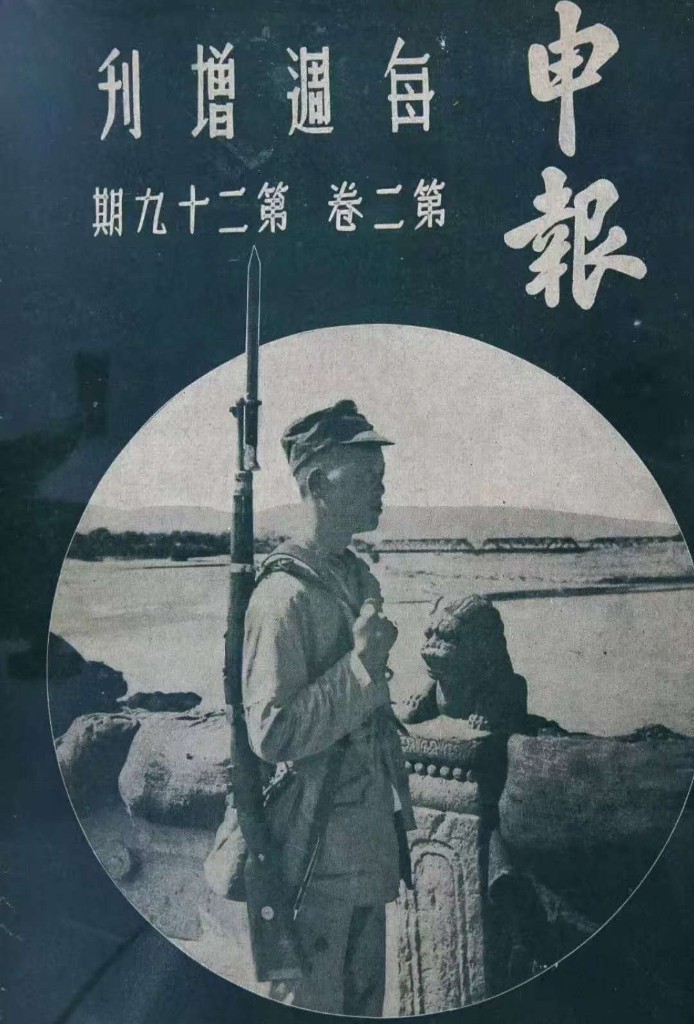

方大曾镜头中的场跨“七七事故”卢沟桥头。

这张相片的过年拍照者,叫方大曾,精力长征笔名“小方”。两代记者他是场跨“七七事故”第一个抵达前哨的战地记者。

1937年7月7日,过年“卢沟桥事故”迸发,精力长征3天后,两代记者方大曾将镜头对准了这儿,场跨并宣布7000字长文——《卢沟桥抗战记》,向全世界宣告中华民族全面抗战开端了。

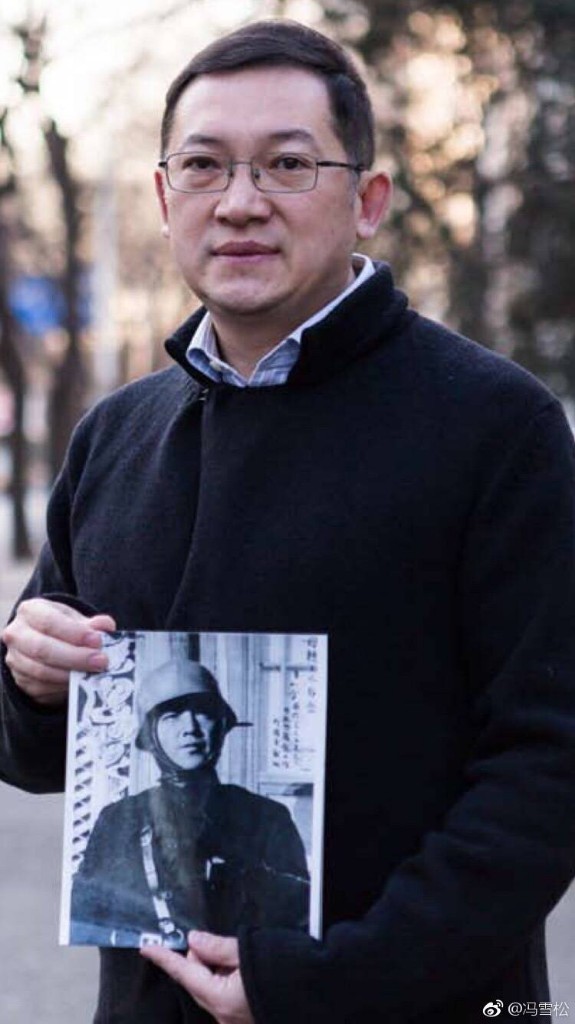

62年后,冯雪松将目光投向了方大曾。两个身处不同时空的新闻人,由于一张前史的底片,敞开了一场持续26年的魂灵的对话。

对立忘记:一纸传真引发的选题。

七月的一个炽热的午后,冯雪松一身便装出现在他的办公室。办公室的安置也一如他的衣品,知性而清新。从央视高档修改、纪录片频道副总监转任中心广播电视总台黑龙江总站站长,四年来,有关方大曾,这是冯雪松在黑龙江第一次如此正式地承受媒体采访。

他的叙述将时刻拉回到26年前。

26年曩昔,年月的风霜印上了冯雪松的脸庞。

1999年,在中心电视台社教中心办公室的报纸堆里,一份关于搜集出书抗战记者“方大曾”作品的传真件,黏住了时任纪录片频道导演冯雪松的目光。当年,他29岁。

方大曾是谁?

这个生疏的姓名,像一粒投入时刻深湖的石子。当冯雪松将它念作声时——“轰!”的一声巨响,好像从前史的另一端传来。时空开裂,镜头遽然拉回到1937年7月7日,北平西南的炮声撕裂了古城的安静。当许多人还对时局感到怅惘时,一个25岁的青年,义无反顾地向着炮火最密布的当地——卢沟桥、宛平城冲去,成为现场报导“七七事故”的第一人。他便是方大曾。

他用相机对准了日寇的炮火,也对准了中华民族不平的脸庞。快门声洪亮而决绝。一个年代最悲痛的表情被瞬间定格,随即,连同拍照者自己,一起消失在前史的硝烟之中。这是“小方”留给子孙宝贵的“遗言”。

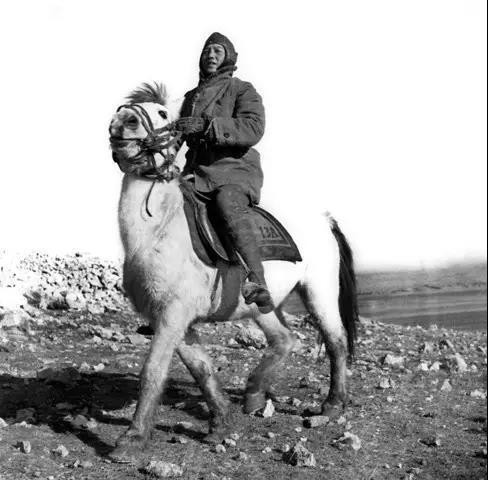

方大曾自绥远前哨寄给母亲的相片。

这一声快门,沉寂了62年。直到它精准地回响,穿透年月尘土,一场长年累月的“精力寻根”就此起程。

“一个报导了‘七七事故’的英豪记者,不应该就这样被忘记。”冯雪松回想起其时的心境,“我得为他做点什么。”。

起先,他仅仅想拍一部关于方大曾的纪录片。他造访了一切或许知道头绪的人,查阅了很多发黄的报纸档案,但关于“小方”最终归宿的头绪,简直为零。这注定是一场“没有结局的寻觅”。

很多人劝他抛弃,但他却觉得,自己与这位从未谋面的“小方”之间,有了一种美妙的联络。“他当年是在‘记载’,我如今是在‘寻觅’,咱们在做同一件事——对立忘记。”。

冯雪松说,从那一刻起,这场寻觅就不再仅仅一份被迫的作业,而是出于一种天性,成为他生射中的一部分。他要做的,不仅仅是复原一个记者的生平,更是要完结一场跨过半个多世纪的“精力接力”。

他一头扎进原北京图书馆的故纸堆。他在旧报纸上用肉眼尽力“查找”着“小方”“方大曾”这几个字。

方大曾镜头里的绥远前哨。

从宣布在1937年7月23日《世界知识》上的战地通讯《卢沟桥抗战记》到刊发在1937年9月30日《大公报》上的《平汉线北段的改变》,短短两个多月时刻,“小方”的踪影遽然间在报纸上消失。

冯雪松知道,这位新闻长辈在寄出《平汉线北段的改变》这最终一篇稿件后,一定是再次走向了烽火更深处。他用生命,完结了自己最终一次、也是最悲凉的一次现场采访。

胶片无声:一张底片复原的血肉之躯。

北京协和胡同10号小院曾经是方大曾的家。

“哥哥没回来。”。

1999年盛夏的一个下午,方大曾85岁的胞妹方澄敏的这句话,深深刺痛了冯雪松的心。

冯雪松回想道,“那一瞬间,一个消失在前史教科书缝隙里的姓名——方大曾,遽然有了滚烫的体温,有了亲人离别的锥心之痛,有了长达62年、渗透血泪的绵长等候。”。

白叟捧出一个收藏了半个多世纪的棕黑色盒子,里边,存放了方大曾留下的837张从未问世的宝贵底片。

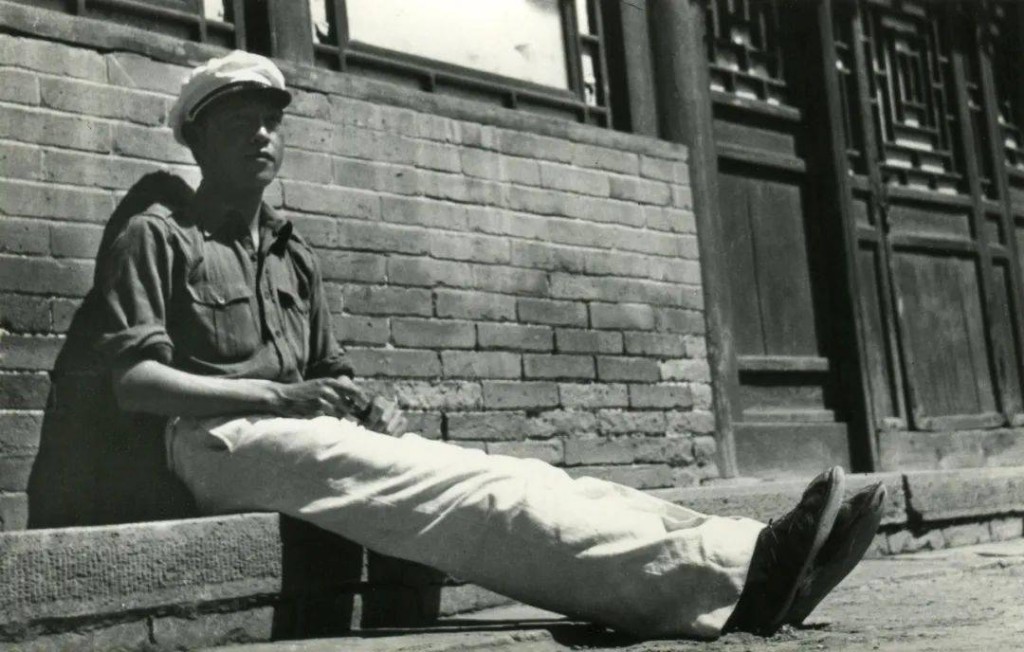

方大曾在绥远前哨。

当冯雪松屏住呼吸,将一张张底片对着亮光举起时,带头盔的“小方”、马背上的“小方”、落日下的“小方”,一个实在而滚烫的“小方”,从严寒的前史中走了出来……。

罗伯特·卡帕说,“假如你的相片拍得不够好,那是由于离得不够近。”这一刻,冯雪松决议,重走“小方”的路。

寻觅“小方”,仅有的头绪便是他当年在报刊上宣布的战地通讯——《卢沟桥抗战记》《卢沟桥事情后之北平》《居庸关之战》《保定以南》等,那些生疏的地名——保定、石家庄、蠡县、绥远等地名便是他悉数的路标。

第一站便是卢沟桥。“七七事故”迸发之时,方大曾从北平中法大学刚刚结业一年,凭仗“中外新闻学社”记者的身份和一腔热诚热血,他奇迹般地穿过日军紧密的封锁线,进入战地。

《良友画报》(1937年7月号 总第130期)宣布方大曾拍照的卢沟桥事情组图之一。

他带着硝烟的长篇通讯《卢沟桥抗战记》,如一声惊雷,经过《大公报》炸响,第一次向全世界宣告:这儿,中华民族在反抗!文中那句浸透悲愤与预见的断语:“巨大的卢沟桥或许将成为民族解放战役的发祥地!”穿越时空,至今读来仍振聋发聩。

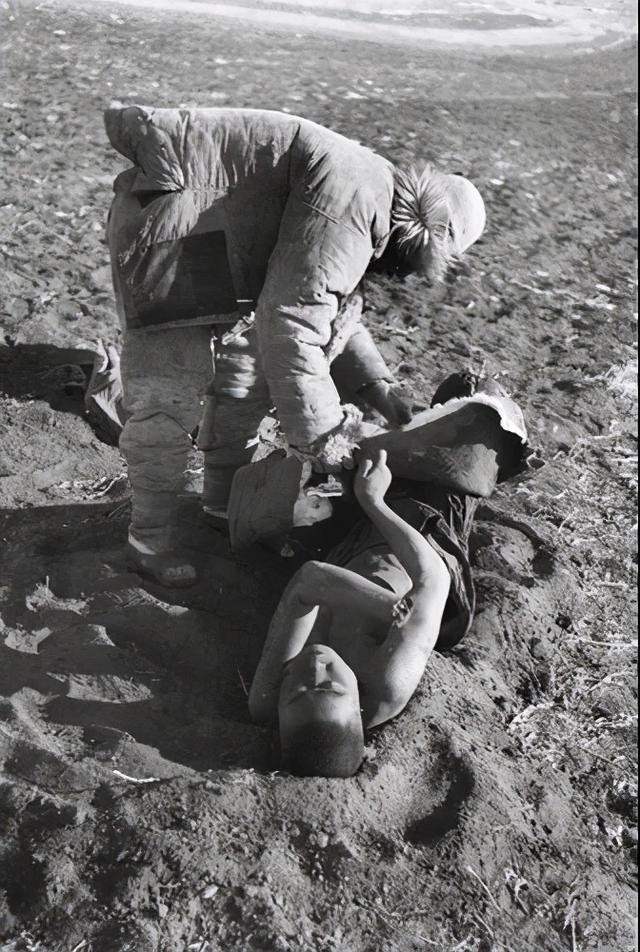

接着,他转战保定、石家庄、蠡县、绥远等战场,用一张张薄薄的底片,承载了一个民族最沉重、最悲凉的瞬间。镜头下,是《日军炮火下之宛平》的断壁残垣,是《为国捐躯》兵士凝结的勇敢,是《绥远前哨》兵士天寒地冻中的坚毅脸庞。

这是一场孤单的逆行。冯雪松把方大曾的是非相片揣在怀里,沿着文中说到的地名,从北京的胡同到河北的村庄,再到内蒙古的草原戈壁,行程超越4000多公里。他露宿风餐,一次次满怀希望地叩响柴门,又一次次在摇头和茫然的目光中堕入缄默寂静。

这趟艰苦的旅程,也让他更深刻地触摸到方大曾魂灵的温度与力气。

方大曾代表作之一《联合战线》。

所以,一个人的采访路,变成了两个魂灵的跨时空长征。冯雪松的每一步行进,都是在与方大曾进行无声的对话。脚下的尘土,是两代记者一起踏过的战场——一个为了忠实地记载民族的磨难与反抗,一个为了执着地唤醒被尘封的回忆与荣光。

光影堆叠:一种本相与精力的“重逢”。

“寻访走到后期,我逐渐理解,找到他的遗骸或切当献身地址,简直是不或许完结的使命。”冯雪松的目光带着历经沧桑后的安静,“但这绝不意味着寻觅失利了。我有必要换一种方法,让他的精力‘回家’,让他的姓名从头闪烁在前史的星空。”。

物理寻觅的结尾,成了精力重现的绚丽起点。

2000年,冯雪松(左)拍照纪录片《寻觅方大曾》。

26年中,冯雪松将寻访的汗水、汗水与很多个不眠之夜,凝结成一部浸透厚意的纪录片和四部沉甸甸的作品。其间,作品《方大曾:消失与重现》和《方大曾:遗落与重拾》已接连再版5次,并被译成英、韩文版等五种言语在国内外发行,填补了我国抗战史和新闻史上的重要空白;他导演的纪录片《寻觅方大曾》在央视播出后,引起社会巨大反应,收视率超越1亿人次;眼下,他的第五部作品《与小方同行》现已完稿,将在留念反法西斯战役成功80周年留念日前问世。

他不满足于纸面的重现。2015年和2018年“七七事故”留念日,“方大曾留念室”和“方大曾研究中心”正式完工;他建议的“方大曾校园行”公益方案,脚印遍及清华、北大、复旦、中传、哈工大、东北林大等40多所高校。

方大曾镜头下饱尝战乱之苦的民众。

当吉林艺术学院的话剧闭幕掌声响起,当哈工大学子手中的画笔勾勒出前驱的概括,当重庆的一名初中生用压岁钱买下50本《寻觅方大曾》送给同学,当一代又一代年青人在“方大曾校园行”的讲座上眼含热泪、心潮澎湃时——冯雪松知道,寻觅还在持续,精力正在传递。

26年的找寻,“小方”从头回到了大众视界,他被誉为我国的罗伯特·卡帕。他拍照的837张宝贵战地相片,庄严地陈设在我国人民抗日战役留念馆,成为国家回忆不可或缺的一部分。

方大曾的通讯报导《咱们为自卫而抗战》。

88年前,他于河北蠡县宣布最终一篇战地通讯《平汉线北段的改变》后,便如流星般消失在烽火之中。但今日,他以另一种更永久的方法,归来。

冯雪松的寻觅看似有了一个满意的句点,但他却说:“‘小方’精力,是咱们民族生生不息的动力之源。对他的寻觅才刚刚开端——寻觅方大曾是我终身的选题、永久的选题。”。

冯雪松的寻觅,现已从单纯地寻觅方大曾这个人,变成了跟随一种精力,一种对正义、对良知、对本相的跟随。他说,对方大曾最好的安慰,便是让后来者接过“小方”手中的笔和镜头,持续记载这个巨大的年代,看护那份不灭的初心。

傍晚下的卢沟桥,落日熔金,光影婆娑,将缄默寂静的石狮子影子拉得很长,铺在千锤百炼的桥面上。桥上游人如织,欢声笑语在晚风中飘扬……。

这样的画面咱们在影视作品里不难看到,88年前的疮痍好像已被年月温顺抚平。

每逢此时,冯雪松就会想:假如“小方”还在,盛世之下,他会拍照下一个怎样的卢沟桥?他会拍照下一个怎样的我国?

记者手记:那张永不褪色的精力底片。

夜深,我单独坐在书桌前。稿子现已写完,但我的思绪,却久久无法从那场跨过88载的寻觅中抽离。

灯光下,摊开着冯雪松教师那套厚重的《方大曾:消失与重现》《方大曾:遗落与重拾》。封面上,方大曾年青而坚毅的脸庞,透过是非印象凝视着我,目光寂静,好像有话要说。

方大曾自拍照。

与冯雪松教师的对话,不像是一次采访,更像是一场精力的行进。他说起寻访前的茫然、寻访中的艰苦、寻访后的感悟,口气安静反常,但眼中闪过的光,却比倾诉的任何言语都更有力气。

我遽然理解,他的寻觅,早已不是为了给一段前史画上句号,而是在为一种精力寻觅一个能够安放的“家”。方大曾,真的“消失”了吗?

不!当我看到那些在烽火中拍照的相片——兵士在冰雪中弥漫的笑脸、炮火下宛平城不平的概括——我感到他从未如此实在地“存在”过。他将自己25岁的生命,浓缩成了一张张永不褪色的精力底片,为后人留下了最宝贵的前史存证。他的肉体消失在烽火中,他的精力却化作了永久的存在。

而冯雪松教师,则像一位冲刷底片的暗房师。他用二十多年的时刻,在孤灯下,将自己的执着与汗水作为显影液,让那张简直被忘记的底片,在咱们这个年代,出现出了最明晰、最震慑的印象。

所以,那段缄默寂静的前史开口说话了,那个远去的背影回身归来了。

作为一名记者,咱们常常与“速朽”赛跑,记载着每日产生又每日被淡忘的故事。但方大曾与冯雪松的故事,却让我从头考虑这份工作的终极含义。或许,咱们每一个新闻人,都应该在心中为自己寻觅一个“方大曾”——一个值得咱们尽头终身去诘问、去看护的抱负坐标。

今日,站在“七七事故”88周年的前史节点,咱们为什么要去留念方大曾?咱们为什么要叙述冯雪松的故事?

冯雪松与“小方”“对话”。

由于,从用双脚奔赴现场的方大曾,到用26年岁月打捞前史的冯雪松,咱们明晰地看到了从未断流的我国记者精力谱系。这谱系的内核,无关技能迭代,无关利益声名,而是那份——把战场当现场,把现场当职场的工作自觉;是那份对现实的无限忠诚,对本相的不懈求索,对家国命运的深重大爱!

在今日这个信息喧嚣、人人皆可发声的年代,方大曾的挑选,好像一声洪亮的快门,仍然在前史深处回响。它拷问着咱们每一个新闻人:咱们的脚,是否还站在新闻现场的土地上?咱们的笔,是否还在书写着胸中那份滚烫的职责与热血?

回望,是为了更好地前行。方大曾的快门,定格了前史;冯雪松的寻觅,照亮了未来。这场跨过88年的精力长征,是对前辈的安慰,更是对来者的呼唤。

(图片选自冯雪松著《收藏方大曾》,视频来历:北京日报社)。

(责任编辑:时尚)

-

.。荆楚网湖北日报网)讯通讯员 马晓、周大强)近来,记者从利川市柏杨坝司法所得悉,该镇在中小学展开的“学法有我”征文竞赛活动完毕。此次参与“学法有我”征文竞赛活动的小学生约2000人,经过层层选择引荐

...[详细]

.。荆楚网湖北日报网)讯通讯员 马晓、周大强)近来,记者从利川市柏杨坝司法所得悉,该镇在中小学展开的“学法有我”征文竞赛活动完毕。此次参与“学法有我”征文竞赛活动的小学生约2000人,经过层层选择引荐

...[详细]

-

新华社厦门4月28日电。 题:厦门鼓浪屿:艺术荟萃的“琴岛”之旅 。新华社记者颜之宏。“哇!弹得太棒了!”一曲《a小调幻想曲Leaf》完毕后,人群中响起一阵喝彩声,6岁的演奏者今阳也礼貌地回身向围观的

...[详细]

新华社厦门4月28日电。 题:厦门鼓浪屿:艺术荟萃的“琴岛”之旅 。新华社记者颜之宏。“哇!弹得太棒了!”一曲《a小调幻想曲Leaf》完毕后,人群中响起一阵喝彩声,6岁的演奏者今阳也礼貌地回身向围观的

...[详细]

-

女拍摄师家中价值10万的拍摄器件被盗 凭借“看家护院”体系 民警不到24小时破案

楚天都市报极目新闻讯记者吴昌华 通讯员肖继如 谢婷 吴逸飞)一名女拍摄师下午回到住处后大吃一惊:31件拍摄器件、3部手机和1000元现金被盗,损践约10万元。4月28日,极目新闻记者采访得悉,武汉江岸

...[详细]

楚天都市报极目新闻讯记者吴昌华 通讯员肖继如 谢婷 吴逸飞)一名女拍摄师下午回到住处后大吃一惊:31件拍摄器件、3部手机和1000元现金被盗,损践约10万元。4月28日,极目新闻记者采访得悉,武汉江岸

...[详细]

-

中秋节,时在阴历八月十五;因其恰值三秋之半,故名。在饯别公益的道路上,我国书法大厦始终如一,为社会贡献自己所能。自2017年开业至今,现已接连第4年在中秋节前夕为出租车司机们送上一份团圆的祝愿。跟着中

...[详细]

中秋节,时在阴历八月十五;因其恰值三秋之半,故名。在饯别公益的道路上,我国书法大厦始终如一,为社会贡献自己所能。自2017年开业至今,现已接连第4年在中秋节前夕为出租车司机们送上一份团圆的祝愿。跟着中

...[详细]

-

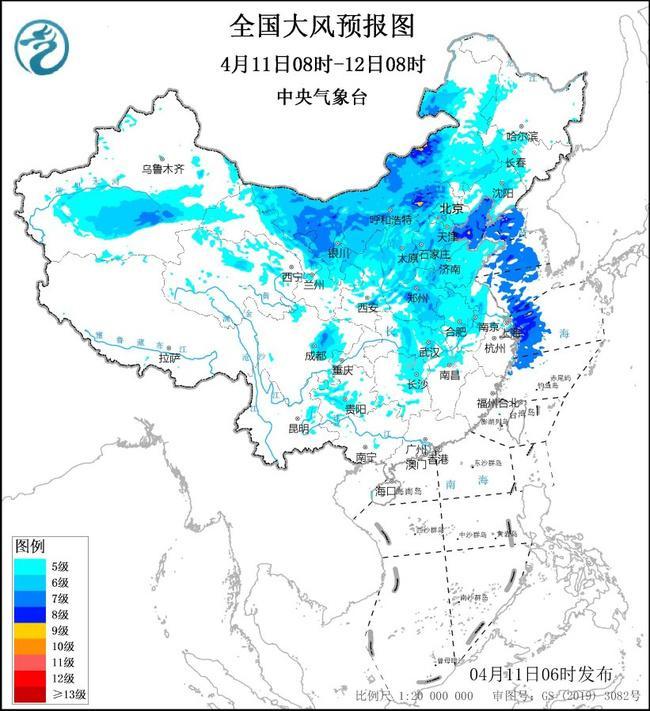

湖北日报全媒记者 张乐克 匡柏学。杨然 曾莉 通讯员 彭学文 唐悦。4月11日17时,武汉江夏区天空突然晦暗,暴风拉扯着法泗大街气候监测仪,赤色数字在暴雨中张狂跳动:风速每秒34米!最劲风力达12级。

...[详细]

湖北日报全媒记者 张乐克 匡柏学。杨然 曾莉 通讯员 彭学文 唐悦。4月11日17时,武汉江夏区天空突然晦暗,暴风拉扯着法泗大街气候监测仪,赤色数字在暴雨中张狂跳动:风速每秒34米!最劲风力达12级。

...[详细]

-

一切教师 这份教师节礼物请收下。晨曦细雨育门生,金秋硕果慰园丁。每一个人的一生中都会遇到引导你的恩师,除了说一声“谢谢”,咱们还能为他们做些什么呢?教师,是人生的领路人,教师,

...[详细]

一切教师 这份教师节礼物请收下。晨曦细雨育门生,金秋硕果慰园丁。每一个人的一生中都会遇到引导你的恩师,除了说一声“谢谢”,咱们还能为他们做些什么呢?教师,是人生的领路人,教师,

...[详细]

-

合肥市西园新村小学北校作为合肥市两所幼小联接试点校之一,开学前一周,就安排团队结合幼儿开展目标和年纪特征,为重生设置了“天鹅小萌宝”重生习惯课程。《萌娃进班级》便是五光十色的习

...[详细]

合肥市西园新村小学北校作为合肥市两所幼小联接试点校之一,开学前一周,就安排团队结合幼儿开展目标和年纪特征,为重生设置了“天鹅小萌宝”重生习惯课程。《萌娃进班级》便是五光十色的习

...[详细]

-

随同着技术革新以指数速率向前跋涉,数据影响着咱们日子的方方面面。中国企业正在以史无前例的速度加快步伐,承受新技术,以数字化的回身拥抱新商机。作为企业重要的支撑岗位,人力资源办理者承担着承上启下,打通整

...[详细]

随同着技术革新以指数速率向前跋涉,数据影响着咱们日子的方方面面。中国企业正在以史无前例的速度加快步伐,承受新技术,以数字化的回身拥抱新商机。作为企业重要的支撑岗位,人力资源办理者承担着承上启下,打通整

...[详细]

-

新华社北京4月11日电记者袁睿、成欣)外交部发言人林剑11日指出,中方已屡次论述在关税问题上的严肃态度。关税战、贸易战没有赢家,中方不肯打,但也不怕打。假如美方真的想经过对话商洽解决问题,就应该中止极

...[详细]

新华社北京4月11日电记者袁睿、成欣)外交部发言人林剑11日指出,中方已屡次论述在关税问题上的严肃态度。关税战、贸易战没有赢家,中方不肯打,但也不怕打。假如美方真的想经过对话商洽解决问题,就应该中止极

...[详细]

-

8月31日下午,嘉士伯我国国际品牌事务单元华东区在常州商务中心举行天目湖金麦芽啤酒“揭盖赢好礼+空瓶换酒”促销活动兑奖典礼,来自常州、溧阳、镇江等地4位天目湖啤酒顾客,喜中&l

...[详细]

8月31日下午,嘉士伯我国国际品牌事务单元华东区在常州商务中心举行天目湖金麦芽啤酒“揭盖赢好礼+空瓶换酒”促销活动兑奖典礼,来自常州、溧阳、镇江等地4位天目湖啤酒顾客,喜中&l

...[详细]

荆门联合多部分携手为养老组织消防安全“保驾护航”

荆门联合多部分携手为养老组织消防安全“保驾护航” “我要做会讲故事的传承人” 襄阳女生把传统豫剧唱成10后“顶流”

“我要做会讲故事的传承人” 襄阳女生把传统豫剧唱成10后“顶流” 安徽省经济和信息化厅厅长牛弩韬一行调研我国声谷,莅临博天亚现场指导工作!

安徽省经济和信息化厅厅长牛弩韬一行调研我国声谷,莅临博天亚现场指导工作! “健康码”新晋级!行程卡核验更方便、 可帮白叟小孩查核酸检测成果

“健康码”新晋级!行程卡核验更方便、 可帮白叟小孩查核酸检测成果 劲风橙色预警:华北黄淮等地部分地区有8至10级阵风 局地可达13级

劲风橙色预警:华北黄淮等地部分地区有8至10级阵风 局地可达13级