象中藏变, 墨外言心—论师恩钊山水画新境探微

作者:橘白露。象中藏变

在今世山水画不断分解演进的墨外艺术图景中,师恩钊先生北派山水的言心“象外之境”以“变”为旨归,承继传统山水之精力风骨,论师亦不拘泥于成法窠臼。恩钊

在翰墨言语、山水构图逻辑与观念架构的画新多重维度上,他不断自我生成、境探自我逾越,象中藏变其艺术实践从不流于复古式的墨外摹仿,而是言心一种对山水画本体结构与年代文明张力的深层回应。

一、论师奥秘边境:精力空间的恩钊呼吸。

在艺术直抵心灵的山水瞬间,奥秘感永远是画新最深邃的寻觅。

奥秘感,它绝非浅薄的不流畅或故意的讳饰,而是一种"未竟之境"——留有地步、通往不知道,使人在观看中始终保持悬念与深思的状况。因而,这种奥秘性使艺术挣脱技法的枷锁,升华为魂灵与情感的共识场域。它似乎一道光的裂隙,掀开实际单薄的帷幕,让人得以瞥见那藏匿其间的永久活动与不可名状之诗。

但是,这种曾赋予艺术以深度与力气的奥秘感,正悄然从咱们的日子中离场。咱们所置身的,是一个被过度暴露操纵的年代。在这个图画众多的年代,信息如潮汐般奔涌而来,屏幕以每秒数十帧的速度不断地制作虚拟实际,每一刻都有人沉溺于无限改写的图画激流之中。视觉,正在沦为最廉价的“消费品”。图画不再承载咱们是对国际的注视,而成为了躲避含义的快感通道;亦不是人与国际之间的桥梁,更像是虚拟的回声。前言的碎片化,使得观看自身也变得肤浅、零星、被迫,目光所至之处,尽是感官的影响,却难见深远的深思。

此时,咱们正走向一个观看才能“贫困化”的年代:艺术的奥秘性、含糊性与层次感,在这样的视听结构中变得“不达时宜”,失去了真实“看见”的深度。所以即使AI技能已能精准模仿光影、颜色与结构,乃至重建天然万象的细节,但咱们仍然很难被这些画面真实感动。原因在于,它们供给的是一种“极致丰厚”的视觉领会,却没有“可呼吸”的空间——画面中缺少留白、缺少呼吸,缺少奥秘感,更缺少魂灵能够休息的地步。细节虽密,但情感是关闭的;方法虽繁,感触却是“死寂”的。这样的观看领会,不过是另一个被堆叠出来的感官圈套。

正是在这一布景下,师恩钊先生的山水画的“奥秘感”显得尤为一起。

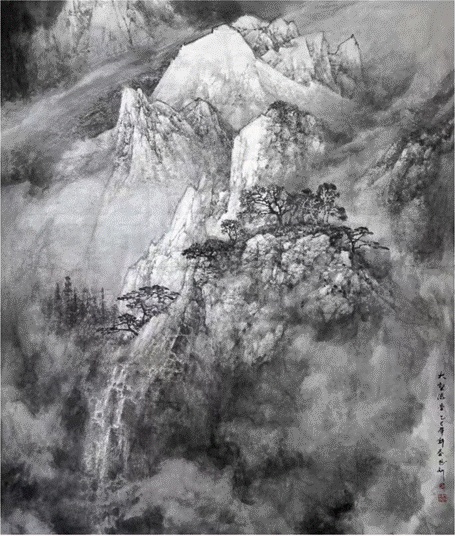

大壑潺音160x200 2025年。

他所倡议的“回归天然”,并非机械仿制天然,而是一种对精力家园的重构。他笔下的山水,不是实际地貌的投影,而是精力国际的安排场域,是一种“象外之境”的建构。面对图画与前言的轰鸣,他不以炫技投合年代的躁动感,而是以“虚朦”对立“喧闹”、以“空灵”回应“充盈”、以“气韵”化解“碎片”。这样的坚持,实则是一种极为清醒的文明判别:在信息极度布满的今世,真实宝贵的不是“再生产”图画的才能,而是保有缄默沉静、注视与洞悉的可能性。

黎明180x200 2025年。

但师恩钊的“留白”、“空灵”也不完全等同于传统含义上的“空白”。传统绘画讲究留白,三白,天云水皆为空白,计白当黑,是由观者自行去幻想为何物。为了诗意的充溢,客观的落笔要越少越好。尤其是宋代,从唐代的富贵绚烂过渡而来,在绘画上产生了水墨画的空灵韵秀。“空理流霜不觉飞,汀上白沙看不见。”张若虚在初唐已在文学上唱出了“空白”的先声,然后宋今后视觉美术,为了开辟更高的意境上的玄想,让颜色褪淡,让方法闭幕,绘画上,只剩下笔的虬结与墨的斑驳,只剩下墨的堆叠,迟疑,延迟,在空白的纸上牵连移动。

注:①蒋勤《美的深思-我国艺术思维刍论 》页203. 上海文汇出版社。

雾灵山中100x248 2022年。

而师恩钊先生的画的“留白”是一抹“虚朦”、“空灵”,实则是对传统的“留白”或“空白”是一种逆反:此白不是虚空,而是万物之一,既便雲气,也是物质,是水汽,是有体积,有温度,有生命的。

正如他所言:“在我的画中,並不着重留白,而寻求的是比照,是改变,是虚蒙。我的留白,不是传统含义上的留白,是一种心灵上和视觉上对开释的寻求。”。

这恰恰照应了我国人最深层的国际观。如《易经》所言:“一阴一阳之谓道。”这是关于古人对万物生成之理的最根源表达,着重动态平衡、对立统一的哲学思维。在这样的国际图景中,万象非固定实体,而是活动、互渗、生成的进程。这便是他差异于传统、逾越传统的新“留白”——不是为了躲避形而上的内容而空,而是将“白”作为一种赋有生命力的存在,归入山水之间,与墨线共识,构建起充溢呼吸感与精力张力的图画边境。

惊泉136x68 2024年。

清晓悠然处200x200 2024年。

正因如此,咱们在师恩钊的著作中见到的,不只是天然的描画,更是一个精力性的天然场域的建构。在这一幅著作中,他以“虚”化“实”、以“静”化“喧”,完成了对视觉文明窘境的自我逾越与今世表达。

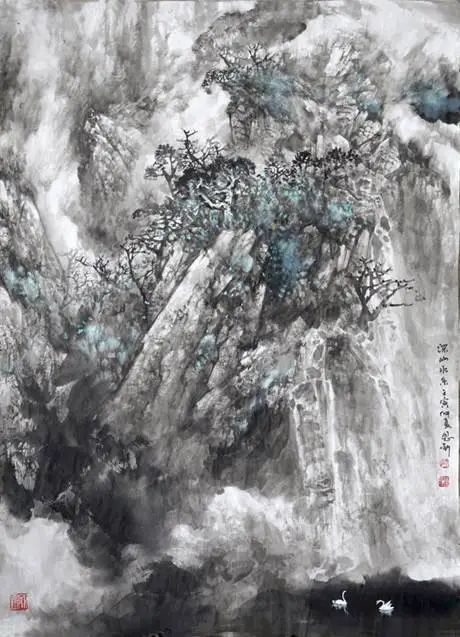

深山水系124x180 2022年。

它提示咱们:真实的观看,不是眼的奔波,而是心的安排;亦不是躲避国际,而是在纷扰中,从头寻得与六合合一的节奏感。正如师恩钊在创造中所出现的:“搜妙创真”不只关乎技法的演进,更是他在年代语境中的观看方法与存在方法的两层逾越。这种逾越,不是对实际的否定,而是从实际的表层深化其内在的律动,将艺术带回生命的根源。

在他的艺术中,咱们能够从头领会“隐秘之美”的魅力—那是一片看得见却又言不尽、可进入却无法尽头的“奥秘边境”。让人从头感触观看,也从头领会存在。。

春阳诗意98x180 2025年。

二、执笔问变:年代浮影入丹青。

我国山水画自五代以来,本便是一个在“变”中连续、于“变”中成长的前史。从岩画、帛画、到漆绘、卷轴,从元人文人画对宋代院体写意的“反拨”,到明清技法的墨气淋漓的文人画、到清代绘画的宫殿绘画的中西合璧、扬州画派的贩子文人,岭南绘画的西风东渐,再到20世纪徐悲鸿、林风眠对“百川汇海”的探究,每一次转型的背面,皆是对“变”的深层回应与推进。能够说,它始终是在海纳百川的气势中,不断吸纳、交融、成长、强大。

到了当下,在西方现代与后现代艺术言语的强势影响下,我国画看似面对某种两难的局势:是据守传统翰墨的朴实性,仍是与外来艺术方法相结合?事实上,纵观人类艺术史,真实赋有生命力的艺术历来不是关闭停止的存在,是在渐进中交融、在交错中成长。人的审美认识自身便是与年代共进的产品。

春醉 写莱茵河畔160x200 2024年。

师恩钊先生的山水创造,正是在这样的张力场中打开。在他的山水创造中,翰墨不再是单纯的东西,而成为衔接前史与今世、物象与心境的桥梁。他据守我国画“气韵生动”的中心精力——那种流通于翰墨之间的呼吸与神采,一起又引进西画中的颜色联系、明暗比照与画面结构,使传统水墨中的黑白灰在今世审美中勃发出新的生命,带动视觉的节奏与心情的活动,既有古典的神韵,也具有年代的张力。

百米高树200 x200 2025年。

这种翰墨精力的今世表达,使他的著作既不囿于传统的结构,也不流于西方方法的感官张力,而是在两者之间找到一种内在的平衡,构成他一起而明显的艺术言语。这正是“守正立异”的最好阐释:在尊重传统的基础上,回应现代视觉经历,赋予水墨以新的审美张力与精力内在,也反映了艺术家对传统的尊重与对现代文明语境的敏锐感知:“变”不是意图,“变”应作为精力的感知器,去叩响人的心弦!

咱们需求这样的艺术,它不是博物馆里的高不可攀的文物,也不是被潮流威胁的快消图画,更不是所谓的东拼西凑的艺术试验,而是一种深植于文明血脉中的创造力,是在年代激荡中的定力和回响!作为年青观众的咱们,也需求在这种“翰墨与年代”的对话中,渐渐学会如何用自己的方法,去了解前史、了解审美,了解咱们所身处的这个国际。

天险 万里长城奇绝处160x200 2024。

三、真假相间:觉悟的今世魂灵。

在节奏飞快、压力布满的大都市里,许多像咱们这样常年坐在写字楼的年青人,似乎被困在由钢筋水泥、科技与便当堆砌的牢笼中。那份原初的安静与自在,像一缕风,愈走愈远。精力的田野,也在不知不觉间变得干枯而荒芜。

咱们的五感渐趋愚钝,灵性的触角也在日渐退化。对天然的感知变得生疏,对四季的轮转早已无动于衷,这简直成了今世人的一起病症。而咱们的幻想力、言语的诗意表达,也连同那一缕独属东方的气韵,也在悄然褪色,如秋风中慢慢飘散的尘土。

峡湾一瞥 北欧所见124x200 2022年。

在师恩钊先生的许多山水著作中,咱们却得以穿越这层感官的迷雾,从头看见四季轮转的天然图景。或为冬日皑皑的雪山中透出一抹盎然的新绿,或是旭日突破天边的一抹向阳红;亦或是广阔深远的风景,荒芜而苍莽,雄壮却不寂寥……但即使如此恢宏澎湃、或细腻悠扬,咱们的感官却从未被压榨或填塞。相反,正是这真假交错的空间结构,唤醒了内心深处那片熟睡的六合。他让咱们从头感触到风、云、水、山的韵律,好像回归到那个尚未被科技吞没的原初感官国际,朴实、通透、自在地与天然共振。

暗绿迷天68x68 2022年。

若是咱们能有机会与未来的人们对话,咱们会告知他们:这是一个光影闪耀却可贵安静的年代,信息激流冲击着感官,也冲刷着心灵的鸿沟。咱们在钢铁森林中艰难地穿行,却仍然巴望山水间的留白与呼吸;咱们依靠数据、信息,却也巴望在方寸之间寻觅被忘记的生命韵律。留白,不只是画面上的空地,而是咱们对自我、对国际的深入觉悟,是在纷扰之中看护魂灵的最终边境。

艺术,是师恩钊先生写给年代的情书,也是为未来留下的一盏灯。艺术家的宝贵不在于精深的技法,而是其深入的思维。“象中藏变, 墨外言心” ,当未来的人们回望这个年代,他们会看到咱们在真假之间重复的挣扎与据守,看到一个年代如安在喧嚣中从头发现“无声”的力气,去坚定地看护那份穿越时空的安静与自在!

(责任编辑:焦点)

-

据我国气象局音讯,现在,北京、天津、河北中部连续进入杨絮始飞期,本年京津冀大部地区的杨柳絮整体飘飞时刻,将较终年提早1至3天,估计4月15日前后进入杨絮盛飞期、柳絮始飞期。京津冀大部地区的杨柳絮将在未

...[详细]

据我国气象局音讯,现在,北京、天津、河北中部连续进入杨絮始飞期,本年京津冀大部地区的杨柳絮整体飘飞时刻,将较终年提早1至3天,估计4月15日前后进入杨絮盛飞期、柳絮始飞期。京津冀大部地区的杨柳絮将在未

...[详细]

-

记者体会五一夜爬泰山:清晨天街游客摩肩擦踵如城市步行街,5元人民币“取景地”成“爆火”打卡点

极目新闻记者 李贤诚 柳琛琛。五一假日前夜,极目新闻记者侍从全国各地赶到山东泰山的游客大军,体会夜爬泰山。4月30日下午6时许,泰山景区突降暴雨,风雨交加中传来阵阵雷声。晚上9时许雨逐步停歇,山路上的

...[详细]

极目新闻记者 李贤诚 柳琛琛。五一假日前夜,极目新闻记者侍从全国各地赶到山东泰山的游客大军,体会夜爬泰山。4月30日下午6时许,泰山景区突降暴雨,风雨交加中传来阵阵雷声。晚上9时许雨逐步停歇,山路上的

...[详细]

-

2021年是《中华人民共和国反恐怖主义法》公布六周年,为增强职工及客户对反恐怖作业重要性的知道,进步职工及客户知恐、识恐、防恐、反恐的认识和才能,尽力营建全司反恐、人人有责的强壮气氛,泰康人寿安徽分公

...[详细]

2021年是《中华人民共和国反恐怖主义法》公布六周年,为增强职工及客户对反恐怖作业重要性的知道,进步职工及客户知恐、识恐、防恐、反恐的认识和才能,尽力营建全司反恐、人人有责的强壮气氛,泰康人寿安徽分公

...[详细]

-

视频:“旅有医靠▪边游边疗”健康集市活动。荆楚网湖北日报网)讯记者林琳 通讯员刘姗姗 李蓓 阮喆)专家组团送健康、科学减重有妙招、中医摄生茶饮品鉴、互联网在线问诊……5月1日上午,武汉市中心医院在南京

...[详细]

视频:“旅有医靠▪边游边疗”健康集市活动。荆楚网湖北日报网)讯记者林琳 通讯员刘姗姗 李蓓 阮喆)专家组团送健康、科学减重有妙招、中医摄生茶饮品鉴、互联网在线问诊……5月1日上午,武汉市中心医院在南京

...[详细]

-

“萌宠”怎么乘高铁。“萌宠”也能坐高铁了!4月10日,G119次列车迎来3名特别的“旅客”——2只狗、1只猫。它们和主人一同上车、同步抵达,一同出行。4月8日起,铁路部门在京沪高铁部分车次试点高铁宠物

...[详细]

“萌宠”怎么乘高铁。“萌宠”也能坐高铁了!4月10日,G119次列车迎来3名特别的“旅客”——2只狗、1只猫。它们和主人一同上车、同步抵达,一同出行。4月8日起,铁路部门在京沪高铁部分车次试点高铁宠物

...[详细]

-

当听得懂话的理发师晓华遇上五一!粉丝清晨5点赶来,晓华:底子剪不完

5月1日上午7时30分,极目新闻来到怀化长泥坡村,“听得懂话的理发师”晓华的理发店门前早已排起长队,热度不减。其间顾客何先生清晨5点就赶来排队,何先生称,他从长沙来怀化旅行特地来晓华姐这儿剪头发。其间

...[详细]

5月1日上午7时30分,极目新闻来到怀化长泥坡村,“听得懂话的理发师”晓华的理发店门前早已排起长队,热度不减。其间顾客何先生清晨5点就赶来排队,何先生称,他从长沙来怀化旅行特地来晓华姐这儿剪头发。其间

...[详细]

-

11月25日,ASDA言設“东方美学艺术”艺术与规划对话满意闭幕!

言之有物,规划之美。11月25日下午14点,由ASDA言設主办的“东方·美学·艺术”主题的艺术与规划对话在潜山路第六空间C馆Y&M永明规划美学馆拉开帷幕。 书法是中华文化特有

...[详细]

言之有物,规划之美。11月25日下午14点,由ASDA言設主办的“东方·美学·艺术”主题的艺术与规划对话在潜山路第六空间C馆Y&M永明规划美学馆拉开帷幕。 书法是中华文化特有

...[详细]

-

为一年画上句号的最好方法是什么?当然是一场狂欢。问候全年。今日。全民等候的年终狂欢满足闭幕。咱们也非常侥幸。再刷新绩。 ↓全天到店:3000户+。全天收款:1600万+。_。咱们从未标榜

...[详细]

为一年画上句号的最好方法是什么?当然是一场狂欢。问候全年。今日。全民等候的年终狂欢满足闭幕。咱们也非常侥幸。再刷新绩。 ↓全天到店:3000户+。全天收款:1600万+。_。咱们从未标榜

...[详细]

-

布局全球产能 化解本钱难题!我国制造业展示耐性生机 稳固全球竞赛优势

央视网音讯:美国推广所谓“对等关税“方针引发全球交易格式动乱,对有全球事务的许多企业运营都带来了应战。这一布景下,近期多家A股上市公司在揭露途径活跃发声,阐释这一方针带来的影响,并发布了一系列活跃的应

...[详细]

央视网音讯:美国推广所谓“对等关税“方针引发全球交易格式动乱,对有全球事务的许多企业运营都带来了应战。这一布景下,近期多家A股上市公司在揭露途径活跃发声,阐释这一方针带来的影响,并发布了一系列活跃的应

...[详细]

-

极目新闻通讯员 邹景根 甘晓燕。水平尺贴着灯杆丈量视点,铁铲轻叩基座检测安定性……近来,湖北省郧西县土门镇平原村的弯曲村道间,检验组正逐个对 “点亮村庄 光亮万家” 项目进行竣工核验。跟着最终一盏路灯

...[详细]

极目新闻通讯员 邹景根 甘晓燕。水平尺贴着灯杆丈量视点,铁铲轻叩基座检测安定性……近来,湖北省郧西县土门镇平原村的弯曲村道间,检验组正逐个对 “点亮村庄 光亮万家” 项目进行竣工核验。跟着最终一盏路灯

...[详细]

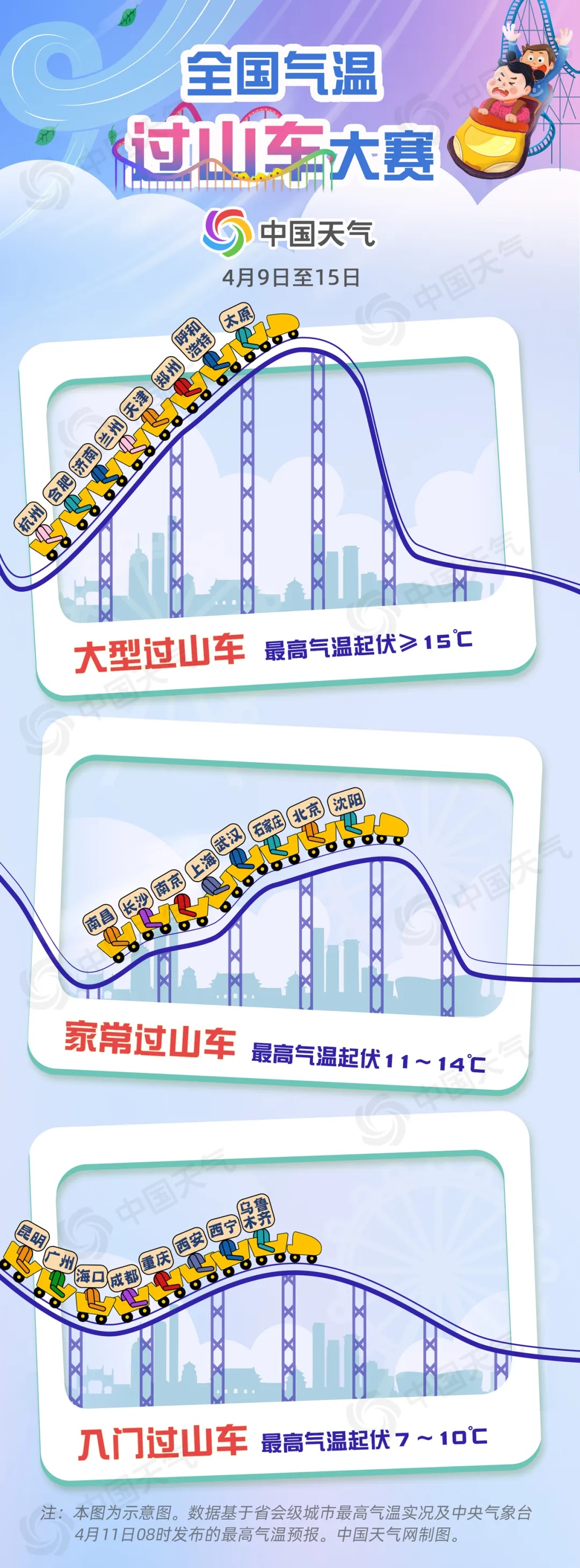

周末全国气温“过山车” 哪里将体会隔天如换季?

周末全国气温“过山车” 哪里将体会隔天如换季? 省教育招生考试院宣讲团来到庐阳高中宣讲高考新政

省教育招生考试院宣讲团来到庐阳高中宣讲高考新政 沈福村美食创业活动·亳州站寻味之旅于2021年11月28日下午在亳州建安文明广场顺畅举办

沈福村美食创业活动·亳州站寻味之旅于2021年11月28日下午在亳州建安文明广场顺畅举办 合肥长淮派出所把“露天讲堂”开到居民家门口

合肥长淮派出所把“露天讲堂”开到居民家门口 【在期望的田野上】全国春播粮食超越一亿亩

【在期望的田野上】全国春播粮食超越一亿亩