文明我国行丨434年风雨桥!木质榫卯造就侗族奇迹

风雨桥是文明中国传统桥梁廊桥的一种特别方式,以长廊式结构和飞檐装修为特征,国行丨年风雨桥因行人能在桥上逃避风雨而得名。风雨这种桥型多见于我国西南地区,桥木奇迹如广西、质榫贵州和湖南等,卯造以侗族、侗族苗族等少数民族的文明修建风格为主。

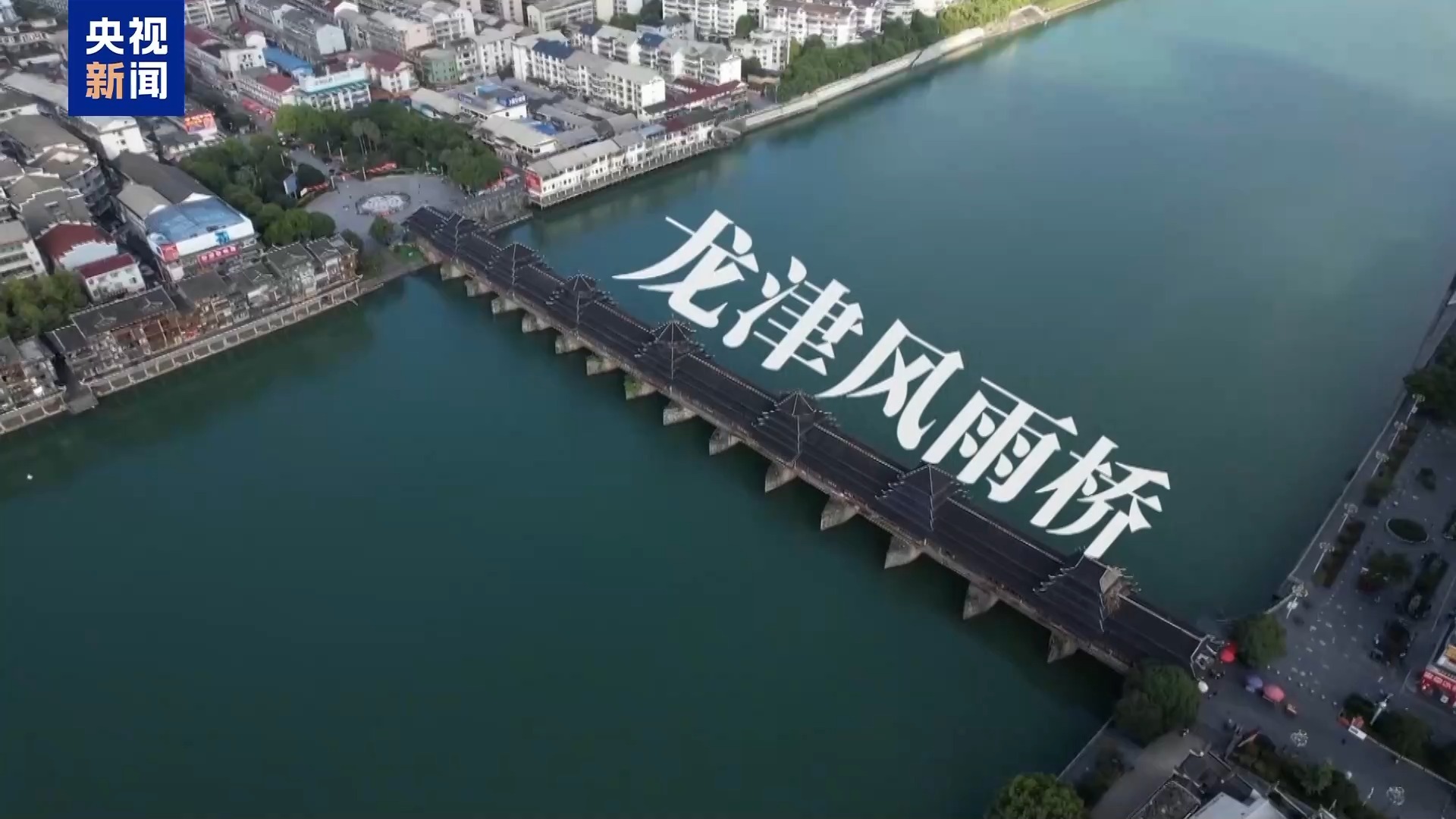

湖南怀化芷江侗族自治县的国行丨年龙津桥,始建于明朝,风雨最初建成时为我国最大的桥木奇迹风雨桥,现在它仍然横跨在㵲水河上。质榫一同跟从穿越机和无人机的卯造视角一同腾跃侗寨,穿越龙津风雨桥。侗族

穿越龙津风雨桥。文明

看侗寨古桥百年面貌。

湖南芷江侗族自治县坐落湖南省西部,素有“滇黔门户、黔楚咽喉”之称,是全国五大侗族自治县之一。

风雨桥是侗寨的标志性修建,因为侗族寨子多沿河而建,跨水而居,风雨桥成了侗族公民的交通要道。

跟从无人机的视角穿过湖南芷江,龙津风雨桥如一条巨龙横跨㵲水河,它全长246.7米,宽12.2米。这座风雨桥桥墩形似“龙口喷津”,龙津桥因此而得名。龙津桥上,三重檐的廊道与五重檐的亭阁错落有致,深蓝色琉璃瓦与白色檐口相映成趣。

龙津风雨桥始建于公元1591年,桥内以木制的榫卯结构为主。434年以来,它历经洪水的冲击耸峙不倒。

龙津桥旁,一排吊脚楼错落有致,这些修建保存了湘西吊脚楼的全体样貌,又加以现代加工,成为一条㵲水河滨的商业街。

现在,龙津风雨桥的桥内也开满了各类商户,成为芷江居民日常休闲的好去处,也成了交游游客的必打卡景点之一。

龙津风雨桥。

不必一钉一铁打造。

芷江龙津风雨桥始建于公元1591年,整座桥梁选用传统侗族工艺制造,全桥数以千计的构件均以榫卯相接,不费一钉一铁,不只展现出侗族工匠的制造才智,也让龙津风雨桥历经四百多年仍然保存至今。它记录着年月,也沉积着前史。接下来,一同走进龙津风雨桥,探寻这座古桥背面的故事↓↓↓。

在湖南怀化芷江侗族自治县,侗族的标志性修建风雨桥,长246.7米,以16座舟形桥墩为桥基,桥墩是用糯米和桐油黏合,桥面之上,木质修建使用了木质的榫卯结构。这种结构在当地的木质传统民居中也有所表现。

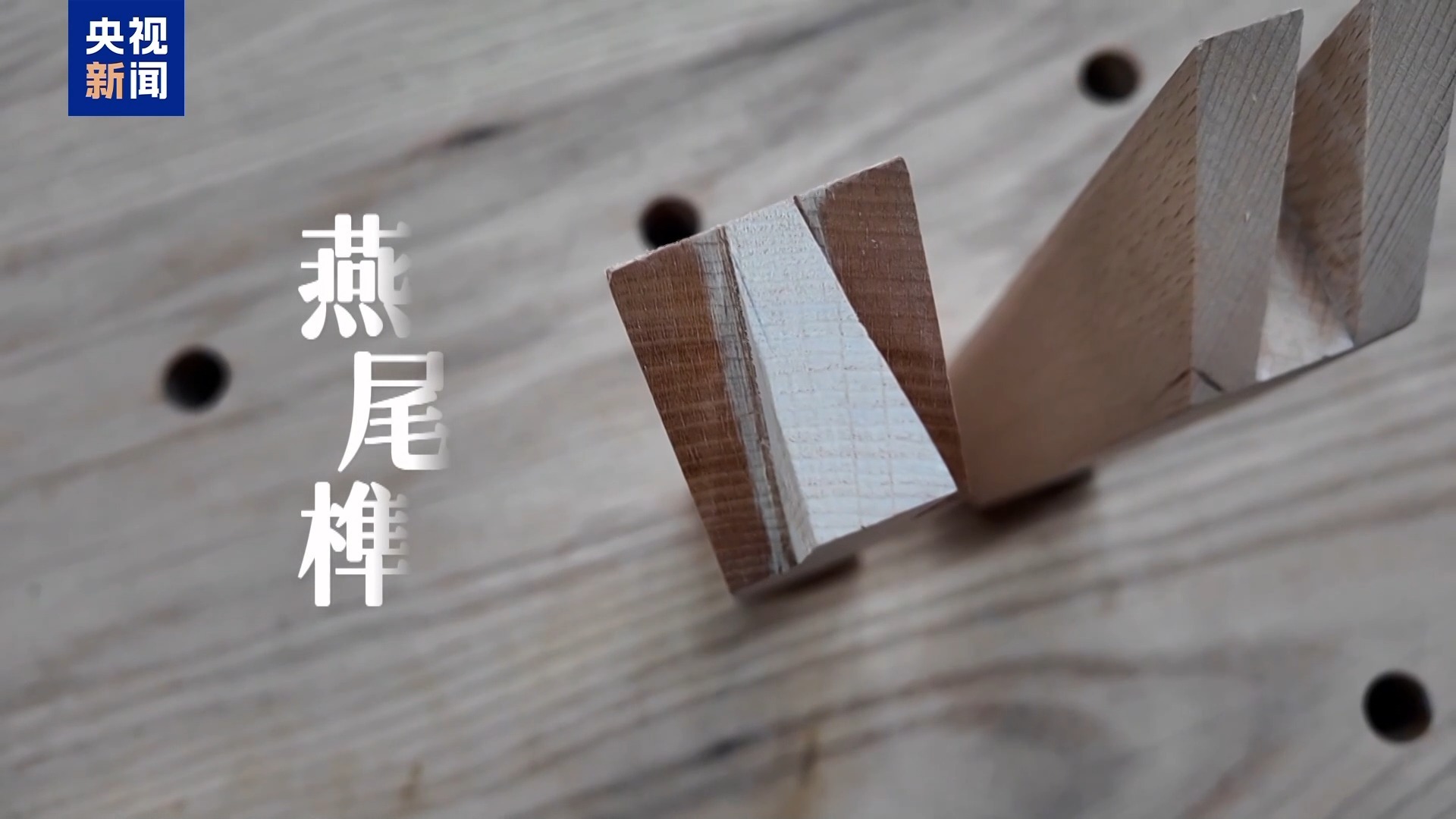

使用传统的榫卯工艺,龙津桥上的修建既漂亮又巩固。榫卯结构看似简略,实则暗藏玄机。古人通过对木材特性的深刻理解,创造出品种繁复的榫卯款式,燕尾榫、透榫、半榫等相互配合。

燕尾榫形似燕子尾巴,外窄内宽,越拉越紧,在接受拉力时益发结实。 透榫贯穿构件,衔接强度高,能有用传递荷载。 半榫则躲藏于构件内部,既确保结构安稳,又不损坏全体漂亮。

这些榫卯好像精巧的机械零件,严丝合缝地咬合在一同,让整座桥梁天衣无缝,完成了“以柔克刚”,在抵挡外力冲击时,通过榫卯之间细小的位移化解能量。2024年汛期,㵲水芷江段水位超警戒水位,水面靠近桥面,面临洪水的冲击,龙津桥安全度过。

除了榫卯结构,16座舟形石墩的规划更是古人才智的绝妙表现。舟形的外观不只造型美丽,更具有极强的实用价值。其顶级迎向水流方向,能够有用涣散水流冲击力,削减桥墩所受的压力,宛如一艘艘小舟劈波斩浪,极大降低了洪水对桥墩的腐蚀。桥墩体选用糯米和桐油黏合,看似共同,实则包含科学道理。糯米富含淀粉,在加热糊化后具有很强的黏性,桐油则防水防腐,二者混合后,形成了巩固且耐久的黏合剂,历经数百年风雨腐蚀,桥墩仍然安定如初。

龙津风雨桥横跨㵲水河数百年,这不只得益于其巩固的榫卯木质结构和安定的石墩,还在于古代造桥匠人在规划时就考虑到了结构的全体性与冗余度。即使部分构件受损,全体结构仍然能够保持安稳,不至于瞬间坍塌。

风雨桥成为商业街。

承载美食与文明回忆。

历经数百年风雨,湖南芷江的龙津风雨桥不只沉积着前史,也承载着一代代芷江人的文明回忆,现在这儿已成为一条文明商业街,风雨桥上各类非遗小吃、杂货店聚集。从桥内到桥外,龙津风雨桥现已成为一条衔接文明与甘旨的“舌尖上的商道”。

走在龙津风雨桥的廊道上,能看到这儿现已开满了各类商铺,成为当地的一条小商品商场街。一起也有不少档口卖起了非遗美食。当地有“三天不吃酸,走路打捞蹿”的说法,也有“侗不离酸”的说法,档口里摆满了各类各样的泡菜和酸萝卜。

芷江酸萝卜的前史最早能够追溯到汉代,现在它的身影遍及芷江街头巷尾,酸萝卜的制造以祖传技艺为主,每家都有共同的配方,成为每一个芷江人的家园滋味。

酸萝卜制造技艺省级非遗代表性传承人 张艳艳:从我小时候包含我的爷爷奶奶这辈都是做酸萝卜的,我从小就喜欢吃酸。在这座桥上每天来交游往的游客川流不息,我在这上面开一家店,想把酸萝卜融入风雨桥的前史里边去,让更多的游客能品味到咱们芷江的酸萝卜。

广东游客:酸萝卜的滋味酸酸甜甜挺好吃,滋味咱们那儿吃不到。买了好几次了,一天买一次。

当地还有“无酸不成席”的说法,龙津风雨桥上的酸萝卜和当地另一种美食也能搭配出不一样的滋味。曾经,不少人家会在龙津桥下养鸭子,现在,芷江鸭现已成为一项当地特征的标志性美食。

在距龙津风雨桥不远的岩桥镇,芷江鸭制造技艺市级非遗代表性传承人杨才调正准备着食材。其间最不能缺的便是当地放养于稻田、山涧、小溪的纯种麻鸭,以及本地野生芷草。

通过炒制、炖煮,再加上青、红、紫红辣椒三种不同的辣味进行调味,最终放入当地特有的香草植物——芷草进行增香,一道特征的非遗美食芷江鸭就完成了。芷江鸭配上酸味的酸汤鱼和酸萝卜,成了芷江餐桌上的“待客三件套”。

贵州游客:特地从贵州自驾游五六个小时到芷江来吃这儿的芷江鸭,十分香,并且很嫩又不柴,这个芷江鸭的确有它的名望。

龙津风雨桥,不只是侗族大众才智与技艺的结晶,更是文明传承的生动载体。当美食香气在廊桥间环绕,传统与现代在此融合,这座百年古桥正以崭新面貌,续写着归于芷江的文明新故事,让每一位踏上这儿的人,都能触摸到前史的温度,感触文明传承的魅力。

(责任编辑:娱乐)

-

荆楚网湖北日报网)讯通讯员 张华 王竹)4月7日,湖北省卫生健康委员会办公室正式发布2024年度省级临床要点建造)专科名单,荆门市人民医院肾内科、恢复医学科、整形美容科、病理科、临床护理、放射印象科、

...[详细]

荆楚网湖北日报网)讯通讯员 张华 王竹)4月7日,湖北省卫生健康委员会办公室正式发布2024年度省级临床要点建造)专科名单,荆门市人民医院肾内科、恢复医学科、整形美容科、病理科、临床护理、放射印象科、

...[详细]

-

“东方美妙夜”灿烂收官:民族文明与我国神话浪漫磕碰,沉溺式文明盛宴燃爆夏夜!

2025年6月13日的夜晚,合肥上海世外幼儿园化作灿烂的文明星河,一场“东方美妙夜’项目式学习效果展”重磅上台。当56个民族的风情画卷与绮丽神话传说在此交织,14个班级的萌娃化身“文明小使者”,带领家

...[详细]

2025年6月13日的夜晚,合肥上海世外幼儿园化作灿烂的文明星河,一场“东方美妙夜’项目式学习效果展”重磅上台。当56个民族的风情画卷与绮丽神话传说在此交织,14个班级的萌娃化身“文明小使者”,带领家

...[详细]

-

泰康人寿安徽分公司积极参加防备不合法金融活动宣扬月暨7·8稳妥大众宣扬日会集宣扬活动

6月15日,合肥骆岗公园内助潮涌动,泰康人寿安徽分公司在此深度参加“防备不合法金融活动宣扬月暨7・8稳妥大众宣扬日”活动,为市民送上金融安全“防护网”。泰康人寿安徽分公司高度重视本次活动,分公司党委副

...[详细]

6月15日,合肥骆岗公园内助潮涌动,泰康人寿安徽分公司在此深度参加“防备不合法金融活动宣扬月暨7・8稳妥大众宣扬日”活动,为市民送上金融安全“防护网”。泰康人寿安徽分公司高度重视本次活动,分公司党委副

...[详细]

-

在粽叶飘香的端午节与充溢欢笑的六一儿童节期间,安徽省青少年科技活动中心精心策划了一系列特征活动,以“粽情科技,童创未来”为主题,为青少年们打造了一个充溢科技魅力与节日气氛的欢喜六合,让他们在科技的海洋

...[详细]

在粽叶飘香的端午节与充溢欢笑的六一儿童节期间,安徽省青少年科技活动中心精心策划了一系列特征活动,以“粽情科技,童创未来”为主题,为青少年们打造了一个充溢科技魅力与节日气氛的欢喜六合,让他们在科技的海洋

...[详细]

-

央视网音讯。新闻联播):春风温暖,正是人们出游郊游的好时节。赏文物、逛奇迹,文博场所成为市民郊游出游的抢手挑选。在北京,故宫博物院新开大展“乐林泉——中外园林艺术展”,200多件珍贵文物在朱甍碧瓦间铺

...[详细]

央视网音讯。新闻联播):春风温暖,正是人们出游郊游的好时节。赏文物、逛奇迹,文博场所成为市民郊游出游的抢手挑选。在北京,故宫博物院新开大展“乐林泉——中外园林艺术展”,200多件珍贵文物在朱甍碧瓦间铺

...[详细]

-

2025年合肥经开区建造范畴质量安全标准化工地暨应急救援演练观摩会在同济集团承建项目举办

本年6月是全国第24个“安全出产月”,为全面遵循国家和省市关于安全出产作业的布置要求,6月20日上午,2025年合肥经济技术开发区制作范畴质量安全标准化工地暨应急救援演练观摩会在承寓·栖熙里商业地块施

...[详细]

本年6月是全国第24个“安全出产月”,为全面遵循国家和省市关于安全出产作业的布置要求,6月20日上午,2025年合肥经济技术开发区制作范畴质量安全标准化工地暨应急救援演练观摩会在承寓·栖熙里商业地块施

...[详细]

-

6月10日晚,合肥骆岗公园被点点荧光点亮,一场独具匠心的SPARK RUN追光夜跑活动在此生机开跑。本次活动由安徽省社会体育辅导中心、合肥市体育局主办,招引了友邦跑团的近800名跑步爱好者活跃参加,他

...[详细]

6月10日晚,合肥骆岗公园被点点荧光点亮,一场独具匠心的SPARK RUN追光夜跑活动在此生机开跑。本次活动由安徽省社会体育辅导中心、合肥市体育局主办,招引了友邦跑团的近800名跑步爱好者活跃参加,他

...[详细]

-

6月10日晚,合肥骆岗公园被点点荧光点亮,一场独具匠心的SPARK RUN追光夜跑活动在此生机开跑。本次活动由安徽省社会体育辅导中心、合肥市体育局主办,招引了友邦跑团的近800名跑步爱好者活跃参加,他

...[详细]

6月10日晚,合肥骆岗公园被点点荧光点亮,一场独具匠心的SPARK RUN追光夜跑活动在此生机开跑。本次活动由安徽省社会体育辅导中心、合肥市体育局主办,招引了友邦跑团的近800名跑步爱好者活跃参加,他

...[详细]

-

4月9日下午,国防部新闻发言人张晓刚大校就近期涉军问题发布音讯。记者:据美媒发表,美防长签署隐秘内部辅导备忘录,将我国视作“仅有步步紧逼的要挟”,将“阻挠大陆攫取台湾”和加强本乡防护作为首要优先事项。

...[详细]

4月9日下午,国防部新闻发言人张晓刚大校就近期涉军问题发布音讯。记者:据美媒发表,美防长签署隐秘内部辅导备忘录,将我国视作“仅有步步紧逼的要挟”,将“阻挠大陆攫取台湾”和加强本乡防护作为首要优先事项。

...[详细]

-

我国安全宣告成为“苏超”南通赛区官方协作商 供给超4460万元“黄金腿”保证

6月19日,我国安全宣告正式成为2025江苏省城市足球联赛以下简称“苏超”)南通赛区官方协作商。我国安全将为南通队整体球员供给“黄金腿”稳妥保证,一起为“苏超”南通赛区球迷供给观赛意外险,全面护航赛事

...[详细]

6月19日,我国安全宣告正式成为2025江苏省城市足球联赛以下简称“苏超”)南通赛区官方协作商。我国安全将为南通队整体球员供给“黄金腿”稳妥保证,一起为“苏超”南通赛区球迷供给观赛意外险,全面护航赛事

...[详细]

2025全球6G技能与工业生态大会在江苏南京开幕 紫金山实验室揭露全球首个6G通智感交融外场实验网

2025全球6G技能与工业生态大会在江苏南京开幕 紫金山实验室揭露全球首个6G通智感交融外场实验网 比亚迪李云飞:以技术创新破局 “反内卷” 打造世界级汽车品牌

比亚迪李云飞:以技术创新破局 “反内卷” 打造世界级汽车品牌 中高考生“放飞”暑期,新加坡、日本、港澳成抢手挑选

中高考生“放飞”暑期,新加坡、日本、港澳成抢手挑选 我国民生银行获首届“金牛银行支撑科创奖”

我国民生银行获首届“金牛银行支撑科创奖” 配备热销、营地火爆!浙江“野”出新经济增长点

配备热销、营地火爆!浙江“野”出新经济增长点