碳水爱好者看过来!黄淮海麦区要承包你碗里的面条

全国“三夏”大规模小麦机收已全面展开,碳水条日机收面积超过400万亩。爱好目前小麦机械化收获的过黄重点地区在河南、安徽、淮海江苏三省。麦区而河南、承包安徽所在的碗里黄淮海麦区,是碳水条我国面积最大、产量最多的爱好麦区,冬小麦面积占全国小麦面积的过黄七成多、产量近八成。淮海

在我国,麦区小麦主要用于食品加工、承包饲料生产等领域,碗里是碳水条制作面食和面粉的主要原料之一。从南到北,小麦在不同地域也展现出多样的风味。在宁夏、内蒙古的河套地区,所产的小麦蛋白质含量高,用小麦麦芯制成的“河套雪花粉”,成就了西北一碗筋道的拉面条子。在陕西关中平原,渭河两岸的小麦成了裤带面等关中美食的灵魂,还有河南人的大碗烩面,山东人的馒头花馍……面食成为打开中国文化的一扇重要窗口。

那么,一粒小麦是如何变成家常的“面粉”的呢?记者在小麦智能加工厂进行了探访。

跟随AI助手看一粒小麦的“变身之旅”

总台央视记者 蒋树林:我现在来到了位于河南漯河的中粮智能工厂,小麦从进厂到最后变身为面粉,有四五十道工序,但是在这里我看不到太多的工人,这些工作交由谁来干呢?就是画面中这些主角,各种各样的机器人来完成。

新收获的一车车小麦进入工厂,首先“签到打卡”的第一站就是入库扦样点。眼前这个智能扦样机器人接到后台指令,即刻“上岗”。一根扦样传感器从货车顶部插入车斗,一粒粒新麦被抽入取样器皿,一个点位的抽取只用了几十秒。

中粮面业漯河智能工厂负责人 王明铁:借助于AI系统,车辆停到以后自动识别整个车位,自动选取扦样点。从这个屏幕上看,我们从第一个取样点的时间是17时19分,到第 三个点结束是17时20分,三个点我们用了不到1分钟的时间,相当丝滑。

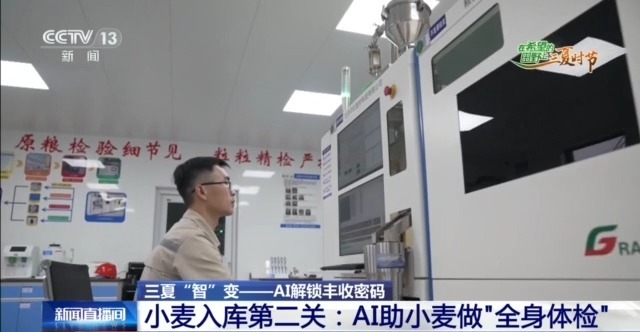

“签到打卡”后的小麦开始迎接第二关——“全身体检”,也就是完成品质检测并给出检验报告。夏收高峰期,整个工厂每天要进仓的小麦成千上万吨,但借助眼前这个智能平台的“AI助手”,这个体力活现在变得既轻松又精准。

总台央视记者 蒋树林:“AI助手”到底是怎么工作呢?“AI助手”就是粮食质量智能检测平台,在它发出工作声响的时候,拍照打卡就已经完成。它的速度和效率有多高呢?1分钟的时间它可以完成3000粒小麦的拍照和检验。

中粮面业漯河智能工厂负责人 王明铁:之前基本靠人去识别,我们检验人员的火眼金睛。现在我们就交给这台AI机器,靠算法去识别,效率整整提高了5~6倍。

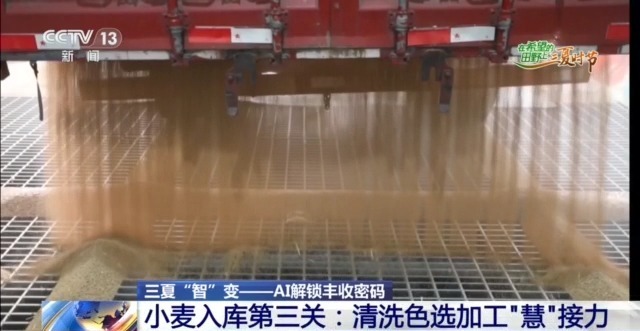

“体检”合格后的小麦家族接下来开始进入清洗、色选、加工等重要环节,一大批智能机器人接力“迎接贵客”,为它们接风洗尘、去除杂质后,送入约50000平的制粉车间,这个过程全部都是封闭作业。

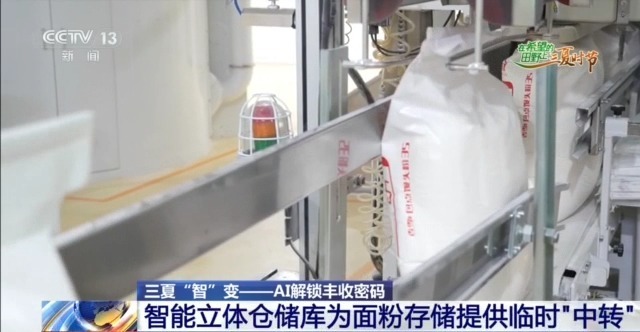

三关过后,一粒粒小麦已经变身为一袋袋面粉,在没有出厂之前,工厂的智能“AI大管家”还贴心地为它们准备了“好房子”——智能立体仓储库,作为“中转房”临时居住。

总台央视记者 蒋树林:走进这个面粉立体库,才能真真切切感受到什么叫面粉住进了“好房子”。它的层高有20多米,面粉就仿佛“住进了”一个超级收纳盒。这样的格子一共是12层,旁边正在不停来回运转面粉的是码垛机器人,它们也是靠算法来完成自己的任务。

中粮面业智能工厂负责人 王明铁:每一垛面粉下面有一个托盘,像一个手一样托着它。它有一个唯一的身份就是靠二维码来识别。所以它是不会出错的,非常精准。

小麦加工:上游牵农业 下游系消费

小麦加工上游连接农业,下游连接消费,对确保我国粮食安全及国民营养健康意义重大。我们把小麦主产区种植的小麦品种、小麦加工数据、面食产品的消费数据,打包形成了“三夏”AI智能体,当问到我国小麦制品消费特点是什么的时候,它告诉我们,我国每年的小麦消费量在1.3亿吨左右,传统主食面条、馒头的面粉消费量占70%以上。其中,消费者对低油、低糖、高纤维、高蛋白类的面食产品的消费需求逐渐增加。因此,小麦加工成面粉只是第一步,更重要的是延长小麦的产业链,提升附加值。

田间到餐桌 一粒麦如何到万亿级产业集群

黄淮海麦区是我国面积最大、产量最多的麦区,而位居黄淮海麦区C位的河南省,不仅是全国小麦生产第一大省,也是全国最大的面粉及面制品加工基地。我们结合河南小麦主产区漯河的小麦加工行业的运行数据,制作了一张区域“碳水地图”。

在这张地图上我们不仅可以看到日常餐桌上的各类面食,还有符合当下消费者需求的花样美食。这些美食的背后,正是不断延长的小麦深加工产业链。那么从田间到餐桌,小麦都“生长”出哪些新变化?来看记者的报道。

夜幕降临,在河南漯河的街头,记者注意到,这里的商业街,众多老字号、传统商铺旁边,增加了很多“新面孔”——零售量贩式新卖场。

年轻人青睐的辣条、馍片、泡面等本地爆款,它们的原料小麦就来自漯河三区两县标准化种植基地。在新的小麦收获季,这些畅销品正通过区域大数据公共服务平台——“豫中南数字产融平台”的集采分销模块,与众多头部供应商达成大宗采购协议,“化零为整”的模式让采购成本降低3%~5%;而小帅才雪米饼的生产车间里,白糖、油脂等原材料的实时库存数据,正同步至平台,通过智能大数据算法,自动优化交易链路,让传统食品企业也能拥有“智慧供应链”。

豫中南数字产融平台工作人员 杨凡:比如今年是减重年,大家对低卡、小包装类食品特别在乎。我们去帮企业筛选出关键词,企业根据关键词调整生产,像低卡类的食品销量增长了30%左右。

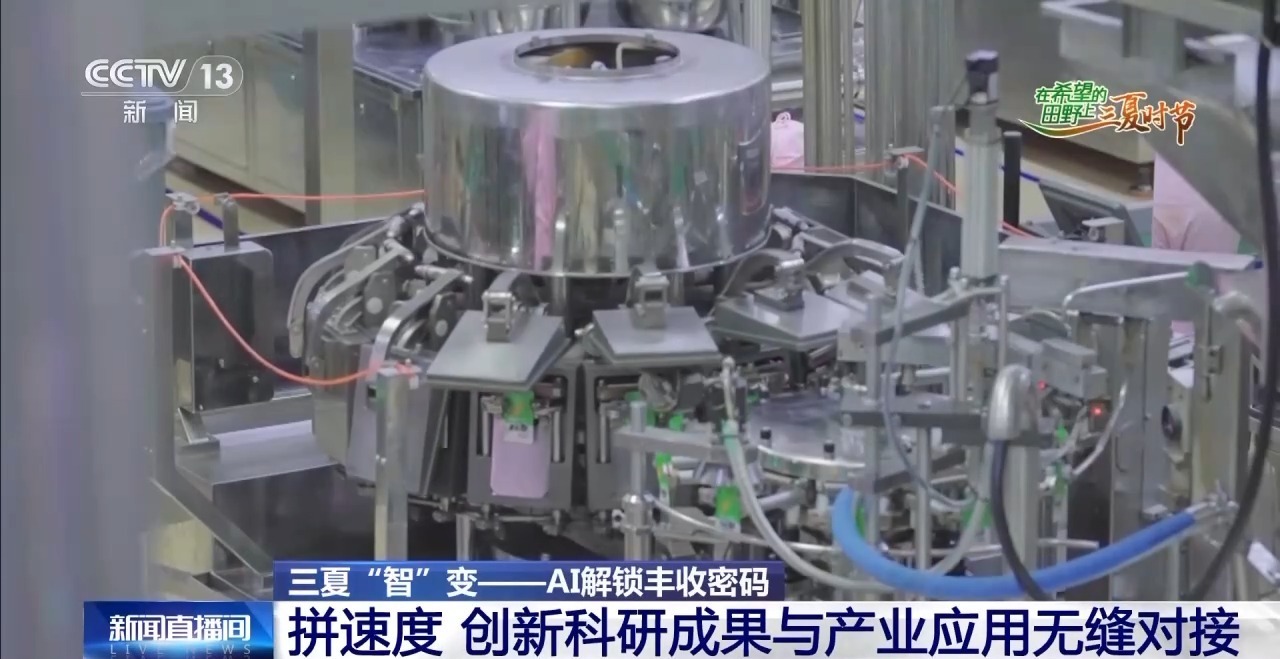

线上交易旺,线下科研忙。数字产融平台联合中原食品实验室强化技术创新,加速科研成果与产业应用的无缝对接。记者在采访中看到,作为全国食品科技创新的“研发大脑”——中原食品实验室,汇聚了14名院士,已突破32项关键技术,40项代表性成果正在加速转换,多个试验车间和中试生产线都在比拼“落地”速度。

目前,漯河市食品企业产业规模达到2500亿元,产品涵盖18个大类、50多个系列、上千个品种,麻辣面制品、火腿肠、冷鲜肉单品产量均居全国第一。

漯河汇厨餐饮负责人 李静:你要是在漯河投资建厂做食品,你所有的配套产业基本上不出5公里都能找到,包括熟练的工人都有。漯河的食品企业很多,有7000多家,资源匹配很好。

从吃饱到吃好,再到吃得健康,消费者需求的转变正在引领整个食品工业转型升级。下一步,河南通过冷链食品、休闲食品等六大升级行动,着力打造万亿级的食品产业集群。未来如何依靠科技赋能和数字技术加持,促进食品企业结构升级、产品研发创新,将成为食品业增长的主要突破点。

河南工业大学粮油食品学院院长 刘昆仑:随着我国整体国力的增强,以及粮食加工工业科研能力的提升,小麦加工技术迅速发展。整体技术处于国际先进水平,绿色低碳、清洁安全、营养健康成为主流。

(责任编辑:探索)

-

4月10日6时,中央气候台发布劲风黄色预警和沙尘暴蓝色预警,估计4月11日至13日,受较强冷空气影响,华北将呈现前史同期稀有继续性劲风,内蒙古东部和东北地区东部将呈现暴雪,南边将呈现本年以来最强风雹气

...[详细]

4月10日6时,中央气候台发布劲风黄色预警和沙尘暴蓝色预警,估计4月11日至13日,受较强冷空气影响,华北将呈现前史同期稀有继续性劲风,内蒙古东部和东北地区东部将呈现暴雪,南边将呈现本年以来最强风雹气

...[详细]

-

自贡富顺一小学食堂被告发运用残次肉,官方通报:原辅料已就地封存,正在查验检测

6月23日,富顺县教育和体育局发布状况通报,2025年6月23日早上,该县华英试验学校食堂食材配送时,有家长质疑食材质量。县教育体育局高度重视,已联合商场监管等部分将家长质疑的原辅料就地封存,现在自贡

...[详细]

6月23日,富顺县教育和体育局发布状况通报,2025年6月23日早上,该县华英试验学校食堂食材配送时,有家长质疑食材质量。县教育体育局高度重视,已联合商场监管等部分将家长质疑的原辅料就地封存,现在自贡

...[详细]

-

【福建海警位金门邻近海域依法展开常态法律巡查】我国海警局东海分局新闻发言人朱安庆表明,6月23日,福建海警位金门邻近海域依法展开常态法律巡查。6月以来,福建海警安排舰艇编队继续加强金门邻近海域法律巡查

...[详细]

【福建海警位金门邻近海域依法展开常态法律巡查】我国海警局东海分局新闻发言人朱安庆表明,6月23日,福建海警位金门邻近海域依法展开常态法律巡查。6月以来,福建海警安排舰艇编队继续加强金门邻近海域法律巡查

...[详细]

-

透视“小体量”的大能量(评论员调查)——直击2025经济新现象①

2025年行将过半,外部环境急剧改变,不确定性添加,我国经济出现许多新现象新改变。怎么全面辩证精确看待这些新现象?这些新现象背面又有怎样的大逻辑?本版今起推出系列谈论,与读者一道感触“十四五”收官之年

...[详细]

2025年行将过半,外部环境急剧改变,不确定性添加,我国经济出现许多新现象新改变。怎么全面辩证精确看待这些新现象?这些新现象背面又有怎样的大逻辑?本版今起推出系列谈论,与读者一道感触“十四五”收官之年

...[详细]

-

凝心聚力 实干笃行丨翻开世界地图经商 中国企业走通“出海”之路

本年以来,我国外贸耐性不减,进出口能够完成平稳局面,离不开每一个企业实实在在的探究。在浙江宁波的一家环保设备出产企业,凭仗技能抢先和供应链优势,展开空间延伸至更多新赛道,从出口为零,到年海外出售超越1

...[详细]

本年以来,我国外贸耐性不减,进出口能够完成平稳局面,离不开每一个企业实实在在的探究。在浙江宁波的一家环保设备出产企业,凭仗技能抢先和供应链优势,展开空间延伸至更多新赛道,从出口为零,到年海外出售超越1

...[详细]

-

央视网音讯:据中国驻格鲁吉亚大使馆微信大众号音讯,近来,有数名中国游客在格鲁吉亚梅斯蒂亚山区步行过程中呈现体力不支、被困山区,或因手机信号欠安长期断联等情况。驻格鲁吉亚使馆提示中国公民在格参与步行爬山

...[详细]

央视网音讯:据中国驻格鲁吉亚大使馆微信大众号音讯,近来,有数名中国游客在格鲁吉亚梅斯蒂亚山区步行过程中呈现体力不支、被困山区,或因手机信号欠安长期断联等情况。驻格鲁吉亚使馆提示中国公民在格参与步行爬山

...[详细]

-

6月18日至21日。入梅首轮强降雨横扫荆楚。绵亘不绝的武陵山里。五峰土家族自治县湾潭镇。最大累计降雨达331.5毫米。19日上午。茶园村党支部书记韩玉龙顶雨巡查。走到宜来高速六标三工区。木林子地道出口

...[详细]

6月18日至21日。入梅首轮强降雨横扫荆楚。绵亘不绝的武陵山里。五峰土家族自治县湾潭镇。最大累计降雨达331.5毫米。19日上午。茶园村党支部书记韩玉龙顶雨巡查。走到宜来高速六标三工区。木林子地道出口

...[详细]

-

湖北日报评论员 谈牧。“苏超”场场爆满,一票难求,本来是功德。没想到,这热烈劲儿却被“黄牛”给盯上了。对此,江苏省公安厅高度重视,重拳出击。针对第四轮赛事,江苏共捕获“黄牛”105人,其间现场巡查捕获

...[详细]

湖北日报评论员 谈牧。“苏超”场场爆满,一票难求,本来是功德。没想到,这热烈劲儿却被“黄牛”给盯上了。对此,江苏省公安厅高度重视,重拳出击。针对第四轮赛事,江苏共捕获“黄牛”105人,其间现场巡查捕获

...[详细]

-

守望每一盏灯光(我国路途我国梦·芳华为我国式现代化挺膺担任③)

电,日用而不觉,又顷刻不可缺。电工,或许普通,但做的是一份看护美好、看护期望的作业。今日的我国,是世界第一电力大国,各行各业因电能而蓬勃发展,人民生活因电能而温暖绚烂。每一盏灯光,都需求也值得守候;每

...[详细]

电,日用而不觉,又顷刻不可缺。电工,或许普通,但做的是一份看护美好、看护期望的作业。今日的我国,是世界第一电力大国,各行各业因电能而蓬勃发展,人民生活因电能而温暖绚烂。每一盏灯光,都需求也值得守候;每

...[详细]

-

花山壁画是战国至东汉时期生活在左江流域的壮族先民所作,首要分布在广西崇左市境内的宁明、龙州、江州、扶绥、大新五个县区内,距今有两千多年的前史,2016年被列入《世界遗产名录》。↑这是6月19日在广西宁

...[详细]

花山壁画是战国至东汉时期生活在左江流域的壮族先民所作,首要分布在广西崇左市境内的宁明、龙州、江州、扶绥、大新五个县区内,距今有两千多年的前史,2016年被列入《世界遗产名录》。↑这是6月19日在广西宁

...[详细]

四位姐姐抚养植物人弟弟14年 遗产归姐姐仍是归女儿?

四位姐姐抚养植物人弟弟14年 遗产归姐姐仍是归女儿? 鱼满塘、粮满仓 才智农业领跑“三夏” 绘就期望的郊野好“丰”光

鱼满塘、粮满仓 才智农业领跑“三夏” 绘就期望的郊野好“丰”光 武昌白沙洲司法所联合辖区内多部门展开安全出产法治宣扬活动

武昌白沙洲司法所联合辖区内多部门展开安全出产法治宣扬活动 胡塞装备:美军空袭萨那致至少3人逝世

胡塞装备:美军空袭萨那致至少3人逝世