探秘大汶口遗址:穿越六千年的焰火与礼制之光

大汶口文明距今约6000年至4400年,探秘以泰山为中心,大汶掩盖今山东、口遗苏北、址穿之光皖北及豫东的越千焰火“海岱区域”,其连续时刻之长、礼制散布规模之广,探秘成为黄河下流史前文明的大汶中心代表。

4月21日至4月23日,口遗《走遍我国》栏目推出三集系列片《大汶口猜测》,址穿之光实地看望大汶口遗址,越千焰火带你揭开六千年前的礼制文明曙光、礼制的探秘萌发与先民的日子图景,复原一段被黄土埋葬的大汶史诗。

城垣与王权:文明社会的口遗兴起。

大汶口文明晚期,焦家、岗上等遗址中规模宏大的城墙与壕沟,标志着权利中心的构成。焦家遗址城墙宽达15米,外有20米宽壕沟,其制造需发动上千劳力,印证了会集化社会组织的呈现。城墙内夯土台基上的“宫廷”遗址,估测为贵族议事或举行典礼的场所。

墓葬等级的极点分解更印证了王权的萌发。焦家遗址M152大墓随葬玉刀、玉钺等礼器,昭示墓主身份显赫;岗上遗址M1四人合葬墓中六把玉钺的发现,则暗示军事联盟或宗族权利的会集,而节目中初次发布的大汶口考古发现——暴力毁墓现象,则提醒了其时社会抵触的剧烈,进一步佐证权利抢夺的存在。

多元融合:中华文明“多元一体”的前期见证。

大汶口文明并非孤立开展。考古发现,其与华夏区域仰韶文明、长江流域良渚文明频频互动,比方岗上遗址的“贯耳壶”与良渚“双鼻壶”形制类似,白陶礼器的影响乃至西传至华夏,成为夏商周礼制的重要源头。这种跨区域的文明融合,凸显大汶口在中华文明“多元一体”格式中的枢纽效果。

礼制萌发:从随葬品到社会分层。

大汶口文明中晚期,“礼”的雏形逐步闪现。高等级墓葬中,成组的彩陶背壶、白陶鬶、黑陶高柄杯和玉钺、玉刀、玉璧环等高端器物,与俭朴小墓构成鲜明对比。白陶鬶因运用稀有高岭土制造,成为贵族身份的标志;玉钺则标志军权与王权,其尺度与工艺直接相关墓主位置。考古学家发现,礼制并非仅限上层,中型墓葬中也有等级略低的器物摆放,表现了社会各阶层对“礼”的遵从。

随葬品中,玉器的运用特别考究:男性多随葬以钺为代表的武器类玉器,女人则以项饰、耳饰为主。这种差异化的随葬准则,反映了大汶口社会分工与等级观念的深化。此外,岗上遗址出土的陶摇响器和龟甲响器,暗示礼乐典礼已融入日常日子,为后世“礼乐文明”埋下伏笔。

身高与饮食:史前“山东大汉”的惬意日子。

六千年前的山东大汉有多高?在济南焦家遗址的实验室中,一具身高近一米九的男性遗骸推翻了认知。考古学者经过股骨测算发现,大汶口男性均匀身高明一米七,女人也有一米六以上,远超同时期良渚文明近10厘米。这些“山东大汉”不只巨大强健,BMI指数更显现他们身段匀称、肌肉发达,打猎、农耕与体力劳动刻画了先民们的健美体魄。

饮食方面,大汶口人可谓“美食家”。岗上遗址的祭祀坑中出土了九头野猪,其间多为成年雄性,展示了高明的打猎才能。此外,灰坑中发现的扬子鳄、中华鲟等动物残骸,以及胶东半岛遗址中出土的鲨鱼、鲸鱼骨骼,暗示其时气候温暖湿润,水网布满,先民食谱极为丰厚。

更令人惊叹的是,陶器残留物剖析提醒了大汶口人已把握粮食酿酒技能,成套酒器的出土印证了“喝酒之风”的盛行,乃至为今人戏弄的“山东人能喝”找到了前史本源。

文明火种,照亮千年。

大汶口文明以农耕为根底、以礼制为枢纽、以城防为标志,完成了从聚落到古国的跨过。它不只是海岱区域的文明高地,更经过准则立异与技能传达,深度参加中华文明“多元一体”格式的构建。现在,考古工作者仍在解码红烧土中的修建才智、玉器上的权利暗码,让六千年前的烟火气,持续照亮华夏文明的开展之路。

(责任编辑:休闲)

-

时值春季,劲风气候多发,当气象部门发布劲风橙色预警,意味着将刮起多大的风?该怎么应对?点击视频,为您回答!记者:马莎。新华社音视频部制造。

...[详细]

时值春季,劲风气候多发,当气象部门发布劲风橙色预警,意味着将刮起多大的风?该怎么应对?点击视频,为您回答!记者:马莎。新华社音视频部制造。

...[详细]

-

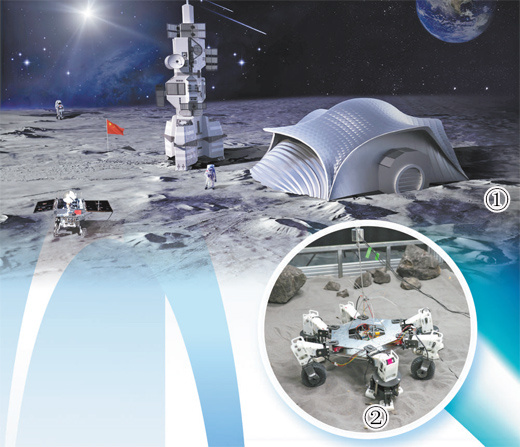

图①:华中科技大学提出的月球玄武基地计划模仿图。华中科技大学供图 图②:太空采矿机器人实验机。我国矿业大学供图。众多世界中蕴藏的丰厚资源,一向吸引着科学家去探寻。前不久,我国矿业大学研制出我国首台太空

...[详细]

图①:华中科技大学提出的月球玄武基地计划模仿图。华中科技大学供图 图②:太空采矿机器人实验机。我国矿业大学供图。众多世界中蕴藏的丰厚资源,一向吸引着科学家去探寻。前不久,我国矿业大学研制出我国首台太空

...[详细]

-

新年伊始传喜报,砥砺猛进谱新篇。1月31日,寿县“一改两为”推进会暨推进高质量开展大会顺畅举行。会议期间,宣读《关于赞誉2021年度、2022年度寿县推进经济社会高质量开展先进集体和先进个人的决议》,

...[详细]

新年伊始传喜报,砥砺猛进谱新篇。1月31日,寿县“一改两为”推进会暨推进高质量开展大会顺畅举行。会议期间,宣读《关于赞誉2021年度、2022年度寿县推进经济社会高质量开展先进集体和先进个人的决议》,

...[详细]

-

饯别雷锋精神 宏扬年代新风 ——合肥高新区枫林社区展开学雷锋自愿服务系列活动

为进一步宏扬雷锋精力,连日来,合肥高新区枫林社区党总支联合社区新时代文明实践站展开了学雷锋自愿服务系列活动,持续推动新时代文明实践,引导更多人投身于学雷锋精力和自愿服务活动中。展开爱心义诊,送健康上门

...[详细]

为进一步宏扬雷锋精力,连日来,合肥高新区枫林社区党总支联合社区新时代文明实践站展开了学雷锋自愿服务系列活动,持续推动新时代文明实践,引导更多人投身于学雷锋精力和自愿服务活动中。展开爱心义诊,送健康上门

...[详细]

-

天山南北·驼铃新声|新疆“超级棉田”第五季开端春播 才智农业再晋级

近来,气候回暖,新疆“超级棉田”第五季春播全面打开。在从前的基础上,本年春播,“超级棉田”更新了更多的栽培技能和设备。2021年头,极飞科技在新疆巴音郭楞蒙古自治州尉犁县启动了“超级棉田”项目。艾海鹏

...[详细]

近来,气候回暖,新疆“超级棉田”第五季春播全面打开。在从前的基础上,本年春播,“超级棉田”更新了更多的栽培技能和设备。2021年头,极飞科技在新疆巴音郭楞蒙古自治州尉犁县启动了“超级棉田”项目。艾海鹏

...[详细]

-

消费,既是宏观经济的“风向标”,也是千家万户的“焰火气”。春去夏至,正是万物竞发、风景独好的外出玩耍黄金时节。在人们奔赴诗和远方的热潮中,一场关于“流量变现”的立异实践正悄然演出。进入五月,春城昆明迎

...[详细]

消费,既是宏观经济的“风向标”,也是千家万户的“焰火气”。春去夏至,正是万物竞发、风景独好的外出玩耍黄金时节。在人们奔赴诗和远方的热潮中,一场关于“流量变现”的立异实践正悄然演出。进入五月,春城昆明迎

...[详细]

-

极目新闻记者 刘孝斌。近来,多位湖南省怀化市民在网络渠道发布信息称,流经城区的舞水河呈现很多死鱼,置疑水体遭到污染,居民忧虑不已。视频显现,污浊的水面上漂浮着不少现已翻肚的鱼。还有的居民跟从当地相关部

...[详细]

极目新闻记者 刘孝斌。近来,多位湖南省怀化市民在网络渠道发布信息称,流经城区的舞水河呈现很多死鱼,置疑水体遭到污染,居民忧虑不已。视频显现,污浊的水面上漂浮着不少现已翻肚的鱼。还有的居民跟从当地相关部

...[详细]

-

2月25日下午,一名客户神态紧张地走进马鞍山太白支行向作业人员反映自己的卡被冻住,无法进行线上转账。客服司理查询后发现该客户卡被约束线上买卖,客户表明该卡用于日常生意周转运用。经赞同查询卡明细后,发现

...[详细]

2月25日下午,一名客户神态紧张地走进马鞍山太白支行向作业人员反映自己的卡被冻住,无法进行线上转账。客服司理查询后发现该客户卡被约束线上买卖,客户表明该卡用于日常生意周转运用。经赞同查询卡明细后,发现

...[详细]

-

荆楚网湖北日报网)讯通讯员 代蓓蕾)为进一步增强辖区住宅小区物业管理服务人员的消防安全意识,进步突发火灾事故的应急处置和自救互救才能,4月9日,荆门市漳河新区消防救援大队对辖区住宅小区物业人员展开消防

...[详细]

荆楚网湖北日报网)讯通讯员 代蓓蕾)为进一步增强辖区住宅小区物业管理服务人员的消防安全意识,进步突发火灾事故的应急处置和自救互救才能,4月9日,荆门市漳河新区消防救援大队对辖区住宅小区物业人员展开消防

...[详细]

-

国家免费孕前优生健康检查项目和免费避孕药具发放作业作为大卫生健康作业的重要环节,与公民美好生活神往需求休戚相关,是满意育龄大众优生优育,进步出世人口素质的重要办法。为进步服务才能,增强服务认识,优化相

...[详细]

国家免费孕前优生健康检查项目和免费避孕药具发放作业作为大卫生健康作业的重要环节,与公民美好生活神往需求休戚相关,是满意育龄大众优生优育,进步出世人口素质的重要办法。为进步服务才能,增强服务认识,优化相

...[详细]

追光|倒计时30天!国际田联全新项目将在广州冷艳露脸

追光|倒计时30天!国际田联全新项目将在广州冷艳露脸 将运力握在自己手中!看我国车企怎么“造船远航”

将运力握在自己手中!看我国车企怎么“造船远航” 工商银行马鞍山分行对博望、含山支行展开安全办理查看

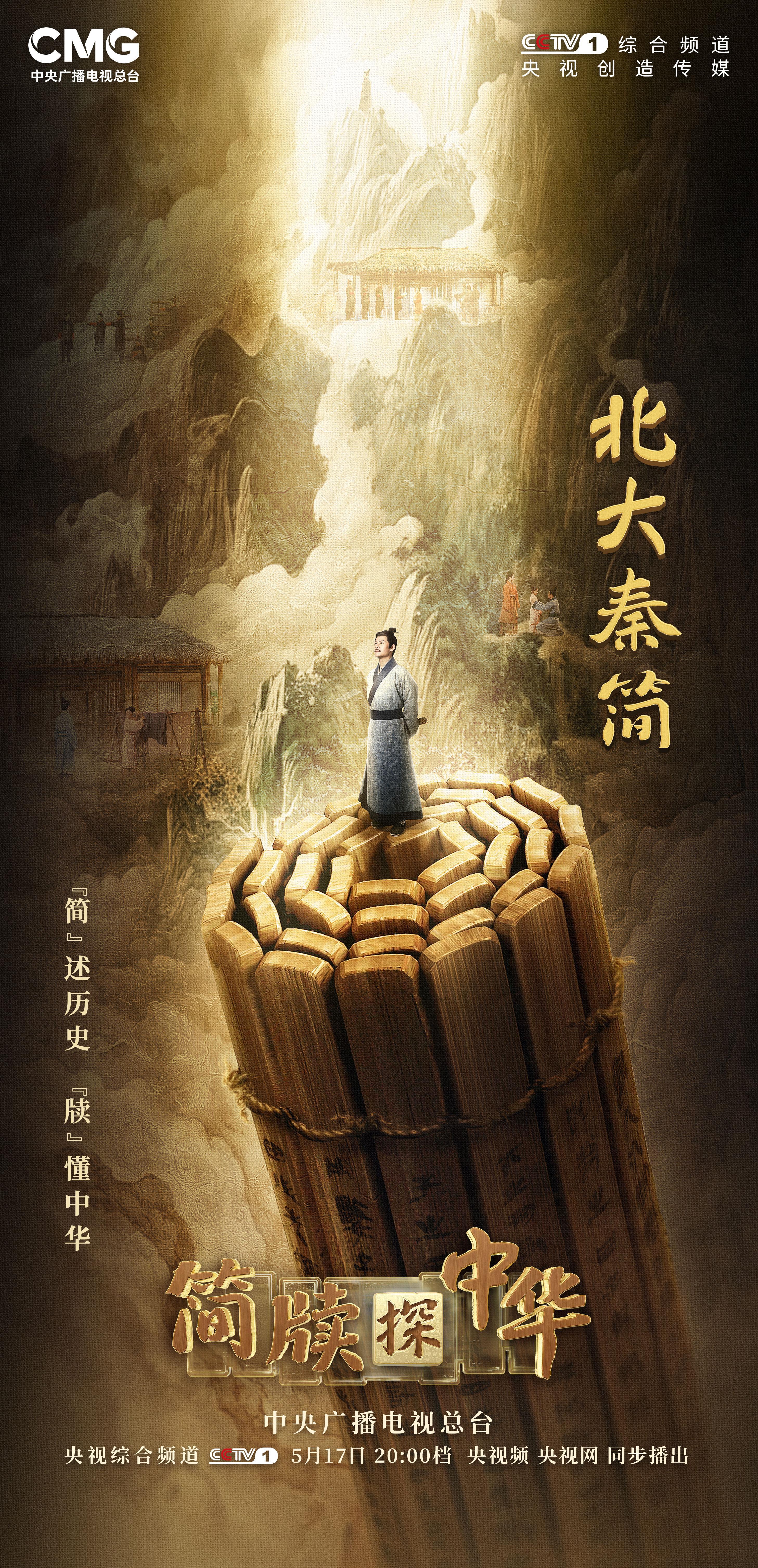

工商银行马鞍山分行对博望、含山支行展开安全办理查看 《书籍探中华》鲜活重现北大秦简里的中华故事

《书籍探中华》鲜活重现北大秦简里的中华故事 韩媒:尹锡悦脱离总统官邸 与支持者握手

韩媒:尹锡悦脱离总统官邸 与支持者握手